[사진으로 읽는 군인 백선엽 ㅡ 결정적 순간들]

⑨ 백선엽 참모총장이 1953년 휴전 당일 판문점에 나가 귀환하는 국군 포로를 맞이했다. 포로들은 비통한 얼굴로 묵묵히 내려와 우리 품에 안기는 순간부터 안도감에 눈물을 흘렸다. 귀환 포로 중 장교는 거의 눈에 띄지 않았다. 백 총장은 군악대장에게 "우리 민요를 연주하라" 고 해 아리랑, 도라지 멜로디가 울려퍼졌다. / 청미디어

전장에서 보낸 1129일··· "그를 대신할 군인은 없었다"

한미 동맹 70주년 기념

첫 사진집에 1000장 담아

"그가 항전해 한국 존립"

북한이 2018년 9 · 19 남북군사합의 후 철거한 비무장지대 감시초소 (GP)에 병력과 중화기를 다시 투입했다. 밤에 경계근무를 서는 장면도 포착됐다. 우리 군은 대응 조치를 하면서 대북 경계 태세를 강화하고 있다.

올해는 정전 70주년이자 한미 동맹 70주년이다. ‘사진으로 읽는 군인 백선엽’ (오동룡 엮음, 청미디어) 이라는 책이 다음주에 서점에 나온다. 백선엽 (1920 ~ 2020)은 6 · 25전쟁 때 기념비적 승리를 이끈 대한민국 최초 4성 장군. 백선엽 사진집은 처음이고, 1000장이 넘는 사진이 수록된다. 백 장군의 사진이 많이 남아 있는 까닭은 6 · 25 때 미군과 연합작전을 많이 했기 때문이다.

결정적인 순간이 담긴 사진 몇 컷을 뽑아 ‘아무튼, 주말’ 이 먼저 공개한다. 6 · 25전쟁 발발부터 다부동 전투, 인천 상륙작전, 서울 수복, 평양 탈환, 1 · 4 후퇴 등을 거쳐 정전 협정과 국군 포로 귀환까지다. 1920년생인 김형석 연세대 명예교수는 축하의 글에 “백선엽 장군은 절박한 때 필사의 의지로 항전했고, 그의 전략과 전투가 실패했다면 대한민국의 존립은 불가능했을 것” 이라며 “나 같은 사람을 대신할 사람은 많았으나 그를 대신할 군인은 없었다” 고 썼다.

정전 70주년이자 한미동맹 70주년에 나오는 '사진으로 읽는 군인 백선엽'. 6 · 25 당시 30세의 혈기왕성한 청년으로 전투를 지휘한 그는 훗날 특유의 평안도 사투리로 말했다. “축구에서는 개인기 못지않게 팀워크가 중요하잖아요. 전쟁에서도 기습은 두세 번 이상 써먹을 수가 없거든. 기리니끼니 팀워크가 중요해요.” / 청미디어

① 개전 한 달도 안 된 1950년 7월 20일, 인공기를 앞세우고 대전 시내로 진주해 들어오는 북한군 제3사단. / 청미디어

① 6 · 25전쟁, 북한의 남침

“사단장, 전방에서 적이 전면적으로 침공해왔습니다. 개성은 벌써 점령당한 것 같습니다.” 1950년 6월 25일 아침 7시쯤, 백선엽 1사단장 (대령)이 받은 전화였다. 국군은 사흘 만에 서울을 빼앗겼다. 7월 1일 미 제24사단 34연대 장병들이 유엔 안보리 결정에 따라 일본을 떠나 부산항에 상륙했다. 개전 한 달도 안 된 1950년 7월 20일, 북한군 제3사단은 인공기를 앞세우고 대전 시내로 들어왔다 (40쪽).

② 낙동강 전선에서 철모를 뚫은 총탄에 의해 전사한 병사의 시신. 백선엽 장군은 "다부동 전투를 치르면서 매일 주저앉아 울고 싶을 정도로 인원 손실을 입었다" 고 회고했다. / 청미디어

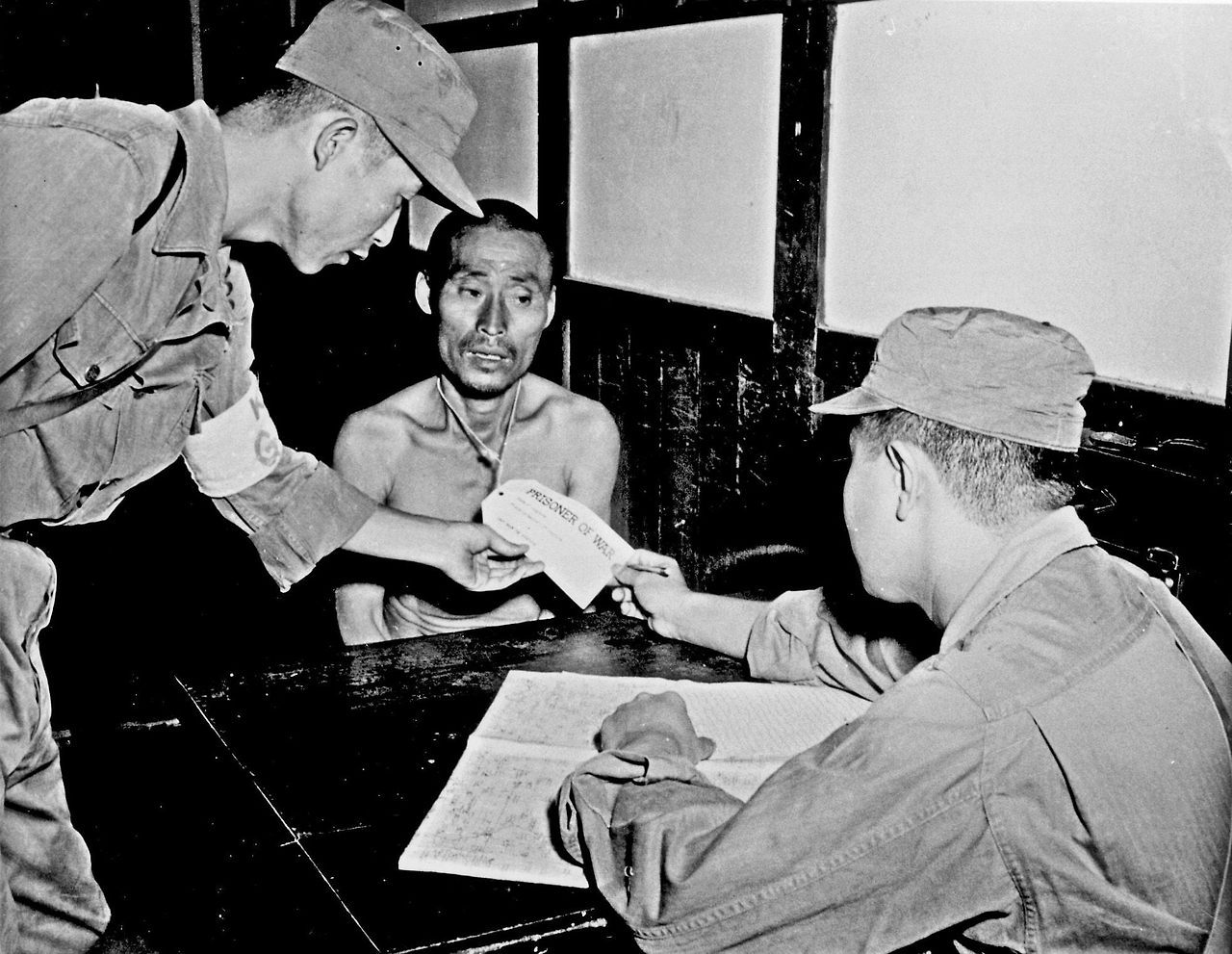

③ 백선엽 제1사단장 (오른쪽)이 1950년 8월 사단 사령부에서 북한군 포로 1명을 직접 조사하고 있다. / 청미디어

② ③ 8월 낙동강 방어선, 다부동 전투

김일성은 수안보 전선사령부까지 내려와 “8월 15일까지 반드시 부산을 점령하라” 고 독려했다. 국군 1사단은 8월 12일부터 왜관 ~ 다부동의 최후 저지선에 투입됐다. 고지마다 시체가 쌓이고 시체를 방패 삼아 싸우는 지옥도가 곳곳에서 펼쳐졌다. 8월 20일, 1사단의 분전은 전설이 됐다. 미 제27연대의 좌측 능선을 엄호하던 1사단 11연대 1대대가 고지를 빼앗기고 다부동 쪽으로 후퇴하자, 미 27연대장이 백선엽에게 강하게 항의했다. 백선엽은 지프를 몰고 가 고지를 내려오는 부하들을 향해 “내가 선두에 서겠다. 후퇴하면 너희가 나를 쏘라” 며 돌격 명령을 내렸고 고지를 재탈환했다. 철모를 뚫은 총탄에 의해 전사한 병사의 시신 (59쪽). 백선엽 사단장이 북한군 포로를 직접 조사하고 있다 (61쪽).

④ 9월 15일 개시된 인천상륙작전에서 미 제1해병사단 병사들이 상륙하고 있다. / 청미디어

④ 9월 15일 인천 상륙작전

다부동의 위기는 아군의 승리로 끝났다. 인천 상륙작전 소식이 전해졌다. 국군 1사단은 밀번 군단장이 이끄는 미 제1군단에 배속돼 서울 탈환과 평양 진격에 나섰다. 9월 15일 개시된 인천 상륙작전에서 미 제1해병사단 병사들이 상륙하고 있다 (71쪽).

국군 위생병이 부상당한 여인을 치료하고 있다. 그 와중에도 갓난아기에게 젖을 물리고 있다. / 청미디어

⑤ 1950년 9월 29일 중앙청 홀에서 열린 서울 수복 기념식에서 맥아더 (왼쪽) 유엔군 사령관이 이승만 대통령 내외를 바라보며 미소짓고 있다. / 청미디어

⑤ 9월 29일 서울 수복

9월 29일 중앙청 홀에서 열린 서울 수복 기념식에서 맥아더 (왼쪽) 유엔군 사령관이 이승만 대통령 내외를 바라보며 미소 짓고 있다 (96쪽)

⑥ 1950년 10월 19일 평양 입성 후 프랭크 밀번 제1군단장 (소장)에게 평양 탈환 상황을 설명하고 있는 제1사단장 백선엽 장군. / 청미디어

⑥ 10월 18 ~ 20일 평양 탈환

38선을 파죽지세로 돌파했다. 한미 양국군은 적국 수도 평양 선점을 양보할 수 없었다. 백선엽 장군은 프랭크 밀번 미 제1군단장을 만나 “우리 장병들은 주야로 행군할 투지가 있고, 평양은 내 고향이라 지리를 잘 안다” 고 설득해 선봉 사단의 기회를 잡았다. 10월 19일 평양 입성 후 밀번 장군에게 상황을 설명하는 제1사단장 백선엽 (111쪽).

1950년 가을, 위문 공연을 관람하는 군인들. / 청미디어

⑦ 1 · 4후퇴 직전 자유를 찾아 대동강 얼음물을 건너 남쪽으로 향하는 평양 시민들. / 청미디어

⑧ 전선으로 떠나는 신병 아들을 전송하는 어머니의 모습. 한 바가지의 물로 아들의 안위를 기원하는 어머니의 표정과 이를 바라보는 아들의 눈길이 애틋함을 자아낸다. 1950년 12월 19일 대구역 앞. / 청미디어

⑦ ⑧ 1 · 4후퇴

중공군이 1950년 10월 말 전쟁에 개입하면서 국군과 유엔군은 38선 이남으로 퇴각했다. 당시 자유를 찾아 남쪽으로 향하는 평양 시민들이 한겨울 대동강 얼음물을 건너는 모습 (144쪽). 1 · 4 후퇴라는 명칭은 북한군이 서울을 다시 점령한 1951년 1월 4일에서 비롯됐다. 12월 19일 대구역 앞에서 전선으로 떠나는 신병을 전송하는 어머니가 한 바가지의 물로 아들의 무사 귀환을 기원하는 모습 (52쪽). 유엔군은 3월 14일 서울을 재탈환했다.

⑨ 휴전회담, 포로 교환

1953년 7월 휴전 당일 백선엽 참모총장이 판문점에 나가 귀환하는 국군 포로들을 맞이했다. 포로들은 우리 품에 안기는 순간부터 안도감에 눈물을 흘렸다. 백 총장은 서양 행진곡을 연주하는 군악대장에게 “우리 민요를 연주하라” 고 해 ‘아리랑’ 과 ‘도라지’ 멜로디가 판문점에 울려 퍼졌다 (338쪽).

박돈규 기자

[출처 : 조선일보 2023년 12월 2일 자]