[정지용 향수길 ㅡ 부천] 02

삽사리 1938

그날 밤 그대의 밤을 지키든 삽사리 괴임직도 하이 짙은 울 가시 사립 굳이 닫히었거니 덧문이요 미닫이요 안의 또 촉불 고요히 돌아 환히 새우었거니 눈이 키로 쌓인 고샅길 인기척도 아니하였거니 무엇에 후젓하던 맘 못 놓이길레 그리 짖었더라니 얼음 아래로 잔돌 사이뚫노라 죄죄대든 개울 물소리 기어들세라 큰 봄을 돌아 둥그레 둥긋이 넘쳐 오던 이윽달도 선뜻 내려설세라 이저리 서대든 것이러냐 삽사리 그리 굴음직도 하이 내사 그댈 새레 그대 것엔들 닿을 법도 하리 삽사리 짖다 이내 허울한 나룻도사리고 그대 벗으신 고운 신 이마 위하며 자더니라

장수산 1 1938

벌목정정 이랬거니 아름도리 큰 솔이 베어짐직도 하이 골이 울이 멩아리 소리 쩌르렁 돌아 움직도 하이 다람쥐도 좆지 않고 맷새도 울지 않아 깊은 산 고요가 차라리 뼈를 저리우는데 눈과 밤이 종이보담 희고녀 ! 달도 보름을 기다려 흰 뜻은 한밤 이 골을 걸음이란다? 웃절 중이 여섯 판에 여섯 번 지고 웃고 올라간 뒤 조찰히 늙은 사나이의 남긴 내음새를 줍는다? 시름은 바람도 일지 않는 고요에 심히 흔들리우노니 오오 견디랸다 차고 올연히 슬픔도 꿈도 없이 장수산 속 겨울 한밤 내ㅡ

호랑나비 1941

화구를 메고 산을 첩첩 들어간 후 이내 종적이 묘연하다 단풍이 이울고 봄마다 찡그리고 눈이 날고 영우에 매점은 덧문 속문이 닫히고 삼동내ㅡ얼리지 않았다 해를 넘어 봄이 짙도록 눈이 처마와 키가 같았다 대쪽 캔버스 우에는 목화송이 같은 한 떨기 지난 해 흰 구름이 새로 미끄러지고 폭포 소리 차츰 불고 푸른 하늘 되돌아서 오건만 구두와 안신이 나란히 놓인 체 연애가 비린내를 풍기기 시작했다. 그날 밤 집집 들창마다 석간에 비린내가 끼치었다 박다 태생 수수한 과부 흰 얼굴 이사 회양 고성 사람들 끼리에도 익었건만 매점 바깥주인 된 화가는 이름조차 없고 송홧가루 노랗고 뻑 뻑국 고비 고사리 고부라지고 호랑나비 쌍을 지어 훨훨 청산을 넘고.

진달래 1941

한 골에서 비를 보고 한 골에서 바람을 보다 한 골에 그늘 딴 골에 양지 따로 따로 갈아 밟다 무지개 햇살에 빗걸린 골 산벌 떼 두름박 지어 위잉위잉 두르는 골 잡목 수풀 누릇 불긋 어우러진 속에 감초히 낮잠 듭신 칡범 냄새 가장자를 돌아 어마 어마 기이 살아 나온 골 상봉에 올라 별보다 깨끗한 돌을 드니 백화가지 우에 하도 푸른 하늘······ 포르르 풀매······ 온 산중 홍입이 수런수런거린다 아랫절 불켜지 않은 장방에 들어 옥침을 달구어 발바닥 꼬아리를 슴슴 지지며 그제사 범의 욕을 그 놈 저놈하고 이내 누웠다 바로 머리맡에 물소리 흘리며 어느 한 곬으로 빠져나가다가 난데 없는 철 아닌 진달래 꽃사태를 만나 나는 만신을 붉히고 서다

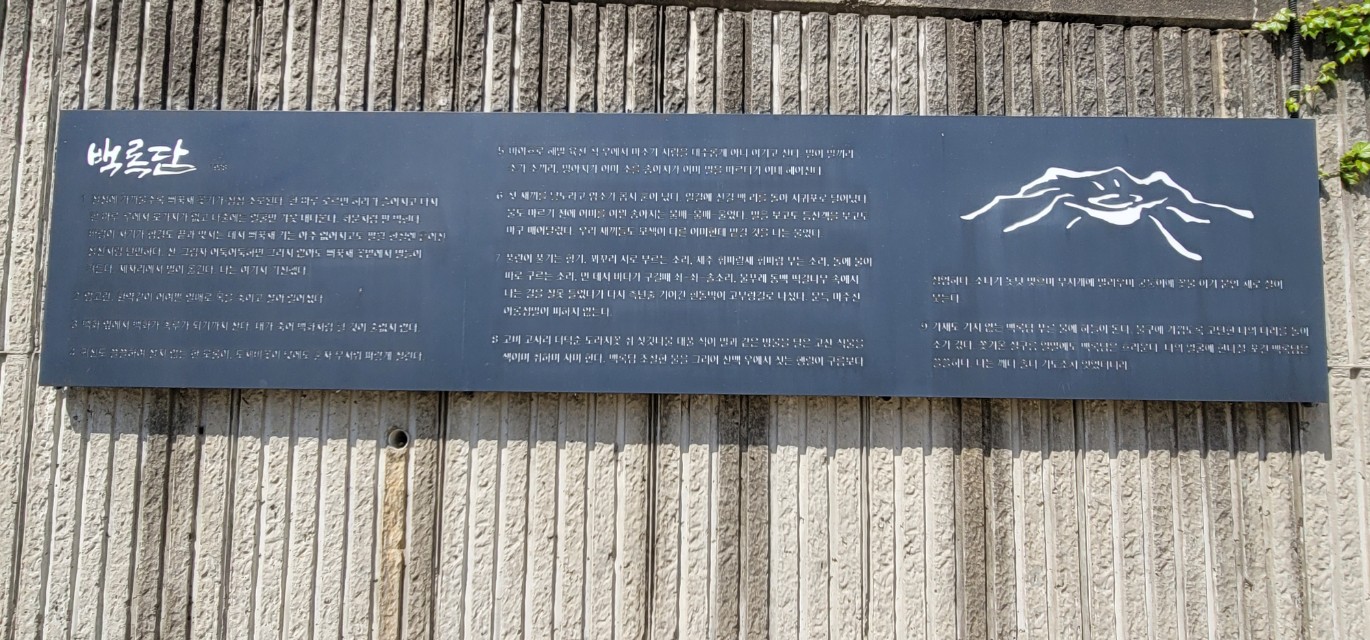

백록담 1938

1 절정에 가까울수록 뻐꾹채 꽃키가 점점 소모된다. 한 마루 오르면 허리가 슬어지고 다시 한 마루 우에서 모가지가 없고 나중에는 얼굴만 갸웃 내다본다. 화문처럼 판 박힌다. 바람이 차기가 함경도 끝과 맞서는 데서 뻐꾹채 키는 아주 없어지고도 팔월 한철엔 흩어진 성신처럼 난만하다. 산 그림자 어둑 어둑하면 그러지 않아도 뻐꾹채 꽃밭에서 별들이 켜든다. 제자리에서 별이 옮긴다. 나는 여기서 기진했다.

2 암고란, 환약 같이 어여쁜 열매로 목을 축이고 살아 일어섰다.

3 백화 옆에서 백화가 촉루가 되기까지 산다. 내가 죽어 백화처럼 흴 것이 숨없지 않다.

4 귀신도 쓸쓸하여 살지 않는 한 모롱이, 도체비꽃이 낮에도 혼자 무서워 파랗게 질린다.

5 바야흐로 해발 육천 척 우에서 마소가 사람을 대수롭게 아니 여기고 산다. 말이 말끼리 소가 소끼리 망아지가 어미 소를 송아지가 어미 말을 따르다가 이내 헤어진다.

6 첫 새끼를 낳노라고 암소가 몹시 혼이 났다. 얼결에 산길 백 리를 돌아 서귀포로 달어 났다. 물도 마르기 전에 어미를 여읜 송아지는 울매ㅡ울매ㅡ울었다. 말을 보고도 등산객을 보고도 마구 매어 달렸다. 우리 새끼들도 모색이 다른 어미한테 맡길 것을 나는 울었다.

7 풍란이 풍기는 향기, 꾀꼬리 서로 부르는 소리, 제주 휘파람새 휘파람 부는 소리, 돌에 물이 따로 구르는 소리, 먼 데서 바다가 구길 때 솨ㅡ솨ㅡ솔소리, 물푸레 동백 떡갈나무 속에서 나는 길을 잘못 들었다가 다시 측넌출 기어간 흰돌박이 고부랑길로 나섰다. 문득 마주친 아롱점말이 피하지 않는다.

8 고비 고사리 더덕순 도라지 꽃 취 삿갓나물 대풀 석이 벌과 같은 방울을 달은 고산식물을 색이며 취하며 자며 한다. 백록담 조찰한 물을 그리어 산맥 우에서 짓는 행렬이 구름보다 장엄하다. 소나기 놋낫 맞으며 무지개에 말리우며 궁둥이에 꽃물 이겨 붙인 채로 살이 붓는다.

9 가재도 기지 않는 백록담 푸른 물에 하늘이 돈다. 불구에 가깝도록 고단한 나의 다리를 돌아 소가 갔다. 쫓겨온 실구름 일만에도 백록담은 흐리운다. 나의 얼굴에 한나절 포긴 백록담은 쓸쓸하다. 나는 깨다 졸다 기도조차 잊었더니라.

고향

고향에 고향에 돌아와도 그리던 고향은 아니더뇨. 산꿩이 알을 품고 뻐꾸기 제철에 울건만, 마음은 제 고향 지니지않고 머언 항구로 떠도는 구름, 오늘도 뫼 끝에 홀로 오르니 흰점 꽃이 인정스레 웃고, 어린 시절에 불던 풀피리 소리 아니나고 메마른 입술에 쓰디쓰다. 고향에 고향에 돌아와도 그리던 하늘만이 늘푸르구나.

태고종 향곡사

범음범패 교육도량

국가무형문화재 50호 이수자

성주산 둥지 유아숲체험원 안내도

산 너머 저쪽 1927

산 넘어 저쪽에는

누가 사나?

뻐꾸기 영 우에서

한나절 울음 운다

산 넘어 저쪽에는

누가 사나?

철나무 치는 소리만

서로 맞아 쩌 르 릉 !

산 넘어 저쪽에는

누가 사나?

늘 오던 바늘 장수도

이 봄 들며 아니뵈네.

할아버지 1927

할아버지가

담뱃대를 물고

들에 나가시니,

궂은 날도

곱게 개이고,

할아버지가

도롱이를 입고

들에 나가시니,

가문 날도

비가 오시네.

홍시 1926

어저께도 홍시 하나.

오늘에도 홍시 하나.

까마귀야, 까마귀야.

우리 남게 웨 앉았나.

우리 오빠 오시걸랑.

맛뵐라고 남겨 뒀다.

후락 딱 딱

훠이 훠이 !

산에서 온 새 1927

새삼나무 싹이 튼담 우에

산에서 온 새가 울음 운다.

산엣 새는 파랑치마 입고.

산엣 새는 빨강모자 쓰고.

눈에 아름아름 보고지고.

발 벗고 간 누이 보고지고.

따순 봄날 이른 아침부터

산에서 온 새가 울음 운다.

산에서 온 새 1927

새삼나무 싹이 튼 담 우에

산에서 온 새가 울음 운다.

산엣 새는 파랑치마 입고.

산엣 새는 빨강모자 쓰고.

이제 태양을 금시 잃어버린다 하기로

그래도 그리 놀라울리 없다.

실상 나는 또하나 다른 태양으로 살었다.

사랑을 위하얀 입맛도 잃는다.

외로운 사슴처럼 벙어리 되어 산길에 슬지라도-

'또 하나 다른 태양' 시 발췌

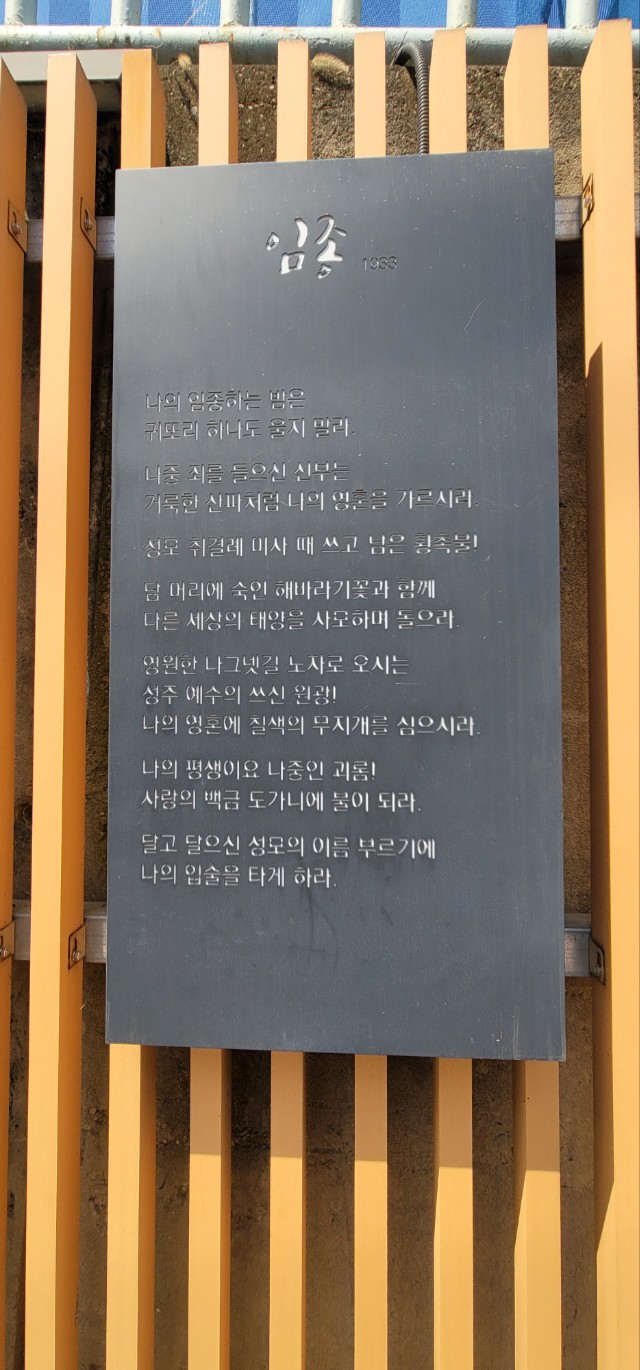

임종 1933

나의 임종하는 밤은

귀또리 하나도 울지 말라.

나중 죄를 들으신 신부는

거룩한 산파처럼 나의 영혼을 가르시리.

성모 취결례 미사 때 쓰고 님은 황촉불 !

담 머리에 숙인 해바라기꽃과 함께

다른 세상의 태양을 사모하며 돌으라,

영원한 나그넷길 노자로 오시는

성주 예수의 쓰신 원광 !

나의 영혼에 칠색의 무지개를 심으시라.

나의 평생이요 나중인 괴롬 !

사랑의 백금 도가니에 불이 되라.

옥류동

골에 하늘이

따로 트이고,

폭포 소리 하잔히

봄 우레를 울다.

날가지 겹겹이

모란꽃잎 포기이는 듯.

'옥류동' 시 발췌

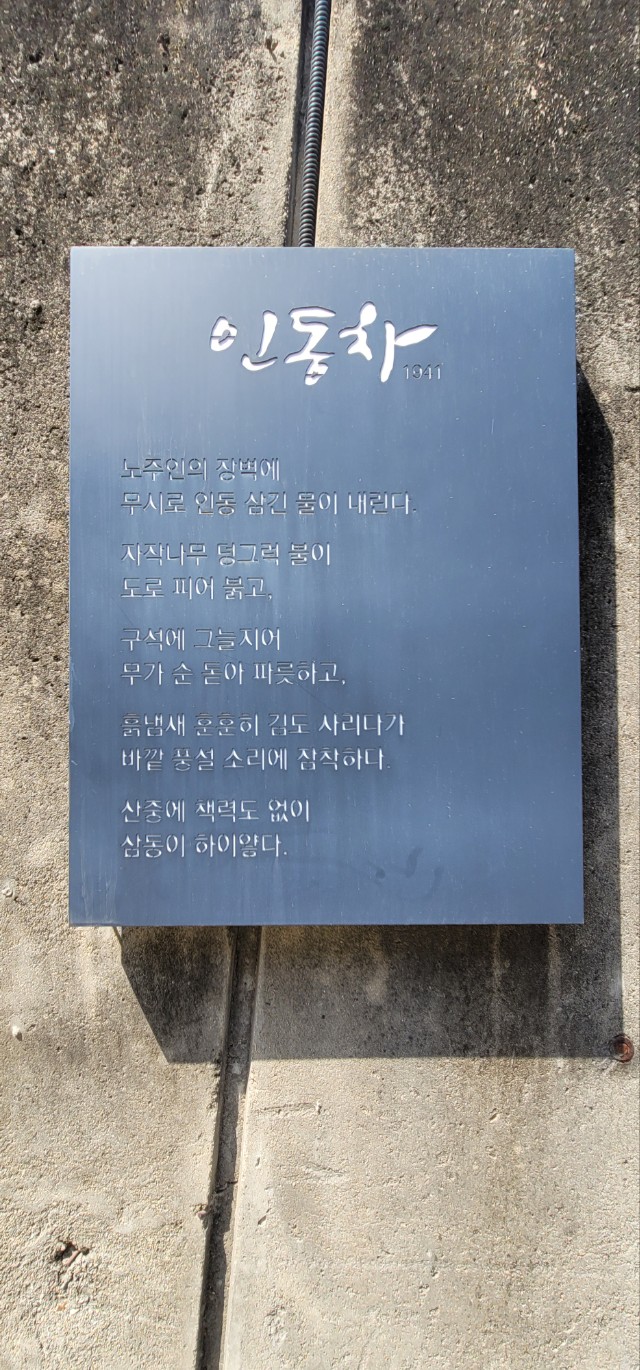

인동차 1941

노주인의 장벽에

무시로 인동 삼긴 물이 내린다.

자작나무 덩그럭 불이

도로 피어 붉고,

구석에 그늘 지어

무가 순 돋아 파릇하고,

흙냄새 훈훈히 김도 사리다가

바깥 풍설 소리에 잠착하다.

산중에 책력도 없이

삼동이 하이얗다.

구성동 1938

골짝에는 흔히

유성이 묻힌다.

황혼에

누뤼가 소란히 쌓이기도 하고,

꽃도

귀향 사는 곳,

절텃드랬는데

바람도 모이지 않고

산그림자 설핏하면

사슴이 일어나 등을 넘어간다.

폭포 1936

산골에서 자란 물도

돌베람빡 낭떨어지에서 겁이 났다.

눈덩이 옆에서 졸다가

꽃나무 알로 우정 돌아

가재가 기는 골짝

죄그만 하늘이 갑갑했다.

갑자기 호습어질리니

마음 조일 밖에

흰발톱 갈갈이

앙징스레도 할퀸다.

어쨌든 너무 재재거린다.

나려질리자 쭐삧 물도 단번에 감수했다.

심심산천에 고사리밤

모조리 졸리운 날

송홧가루

노랗게 날리네.

산수 따라온 신혼 한 쌍

앵두 같이 상기했다.

돌부리 뾰죽뾰죽 무척 고부러진 길이

아기 자기 좋아라 왔지 !

하인리히 하이네 적부터

동그란 오오 나의 태양도

겨우 끼리끼리의 발꿈치를

조롱조롱 한나절 따라왔다.

산간에 폭포수는 알만해도 무서워서

기엄기엄 기며 나린다.

전설 바다에 춤추는 밤물결 같은

검은 귀밑머리 날리는 어린 누이와

아추러치도 않고 예쁠 것도 없는

사철 발 벗은 안해가

따가운 햇살을 등에 지고 이삭 줍던 곳.

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야.

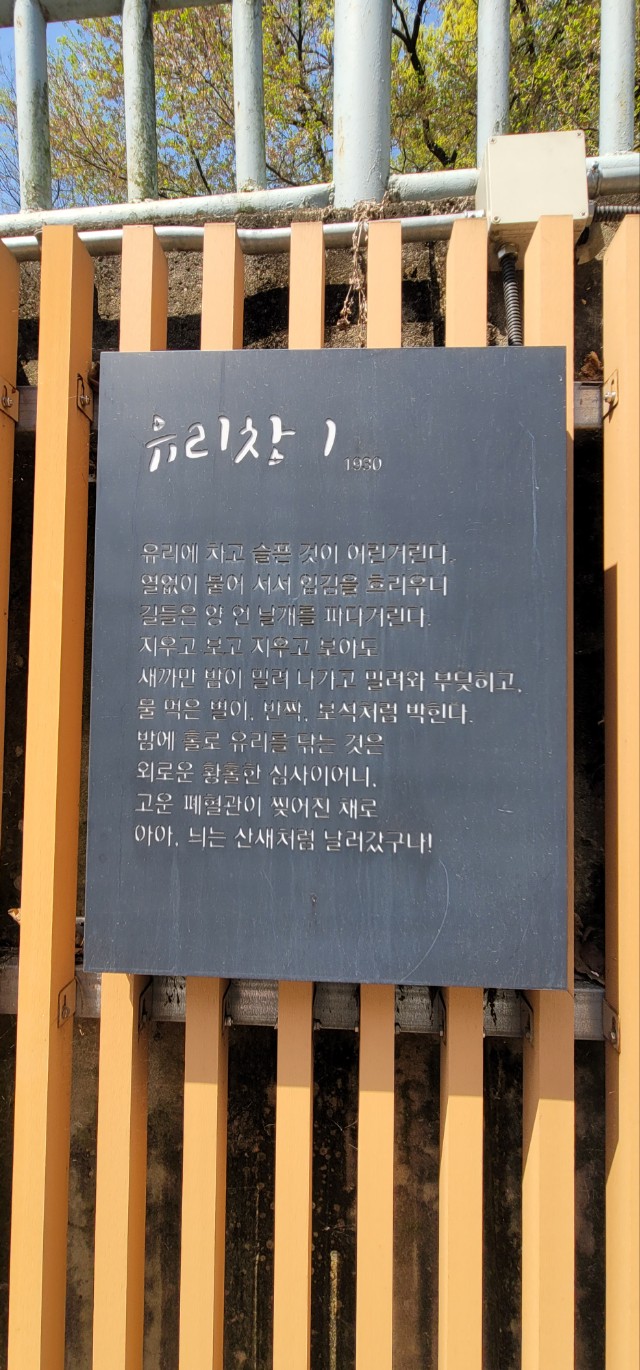

유리창 1 1930

유리에 차고 슬픈 것이 어린거린다.

열없이 붙어서서 입김을 흐리우니

길들은 양 언 날개를 파다거린다.

지우고 보고 지우고

보아도

새까만 밤이 밀려 나가고 밀려와 부딪히고,

물 먹은 별이, 반짝, 보석처럼 박힌다.

방에 홀로 유리를 닦는 것은

외로운 황홀한 심사이어니,

고운 폐혈관이 찢어진 채로

아아, 늬는 산새처럼 날러갔구나 !

호수 1 1930

얼굴 하나야

손바닥 둘로

폭 가리지만

보고 싶은 마음

호수만 하니

는 감을 밖에

봄 1930

욋가마귀 울며 날은 일로

허울한 돌기둥 넷이 서고

이끼 흔적 푸르른데

황혼이 붉게 물들다.

거북등 솟아오른 다리

길기도한 다리

바람이 수면에 옮기니

휘이 비껴 쓸리다.

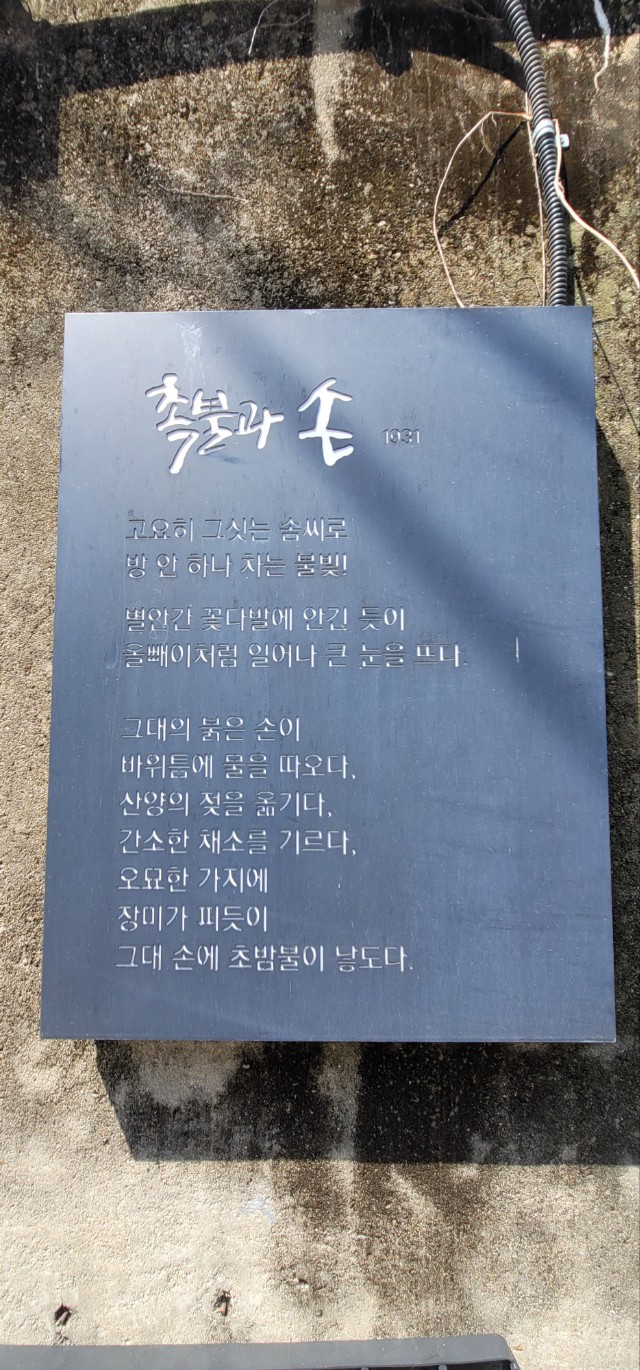

촉불과 손 1931

고요히 그싯는 솜씨로

방 안 하나 차는 불빛 !

별안간 꽃다발에 안긴 듯이

올빼이처럼 일어나 큰 눈을 뜨다.

그대의 붉은 손이

바위틈에 물을 따오다.

산양의 좆을 옮기다.

간소한 채소를 기르다.

오묘한 가지에

장미가 피듯이

그대 손에 초밤불이 낳도다.

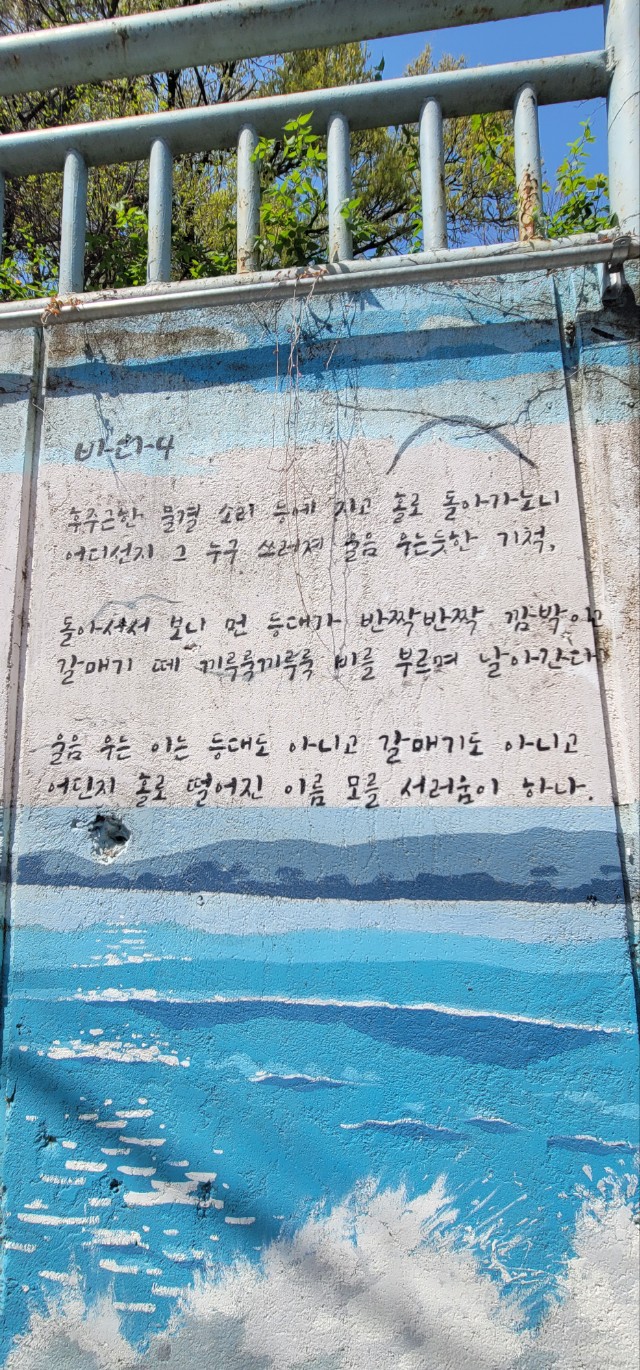

바다 ㅡ 4

후주근한 물결 소리 등에 지고 홀로 돌아가노니

어디선지 그 누구 쓰러져 울음 우는듯한 기척,

돌아서서 보니 먼 등대가 반짝반짝 깜박이고

갈매기 떼 끼루륵끼루룩 비를 부르며 날아간다.

울음 우는 이는 등대도 아니고 갈매기도 아니고

어딘지 홀로 떨어진 이름 모를 서러움이 하나.

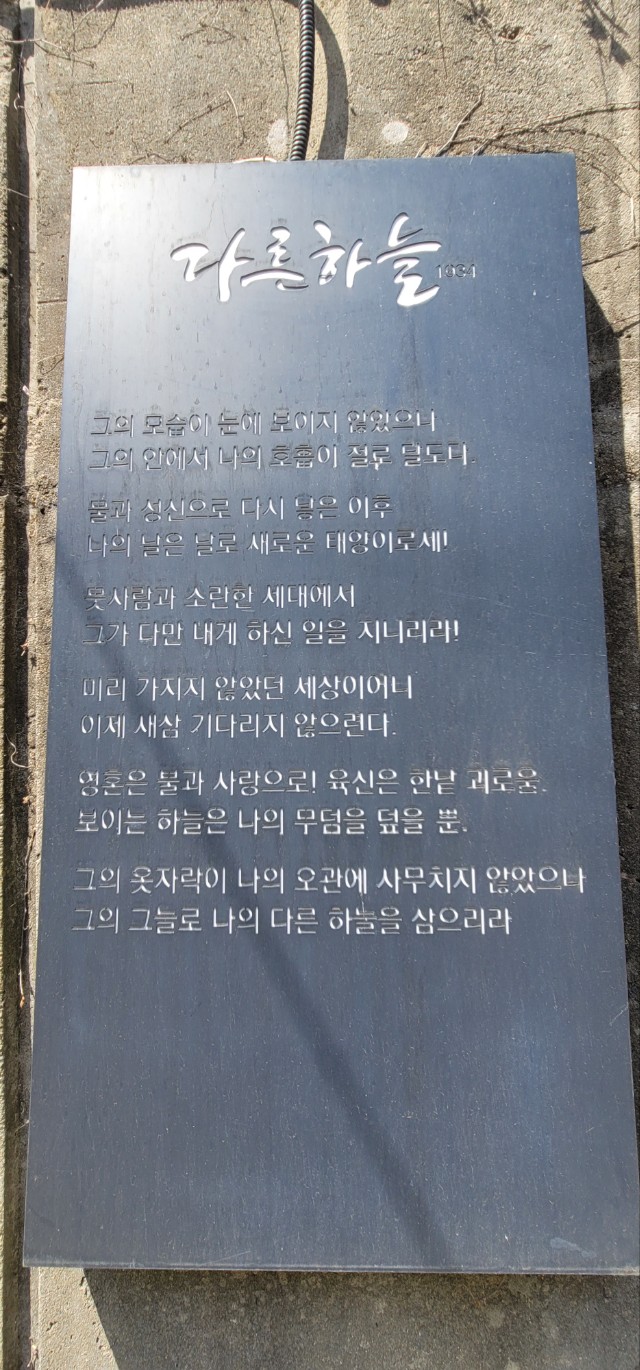

다른하늘 1934

그의 모습이 눈에 보이지 않았으니

그의 안에서 나의 호흡이 절로 달도다.

물과 성신으로 다시 낳은 이후

나의 날은 날로 새로운 태양이로세 !

뭇사람과 소란한 세대에서

그가 다만 내게 하신 일을 지니리라 !

미리 가지지 않았던 세상이어니

이제 새삼 기다리지 않으련다.

영혼은 불과 사랑으로 ! 유신은 한낱 괴로움.

보이는 하늘은 나의 무덤을 덮을 뿐.

그의 옷자락이 나의 오관에 사무치지 않았으나

그의 그늘로 나의 다른 하늘을 삼으리라.

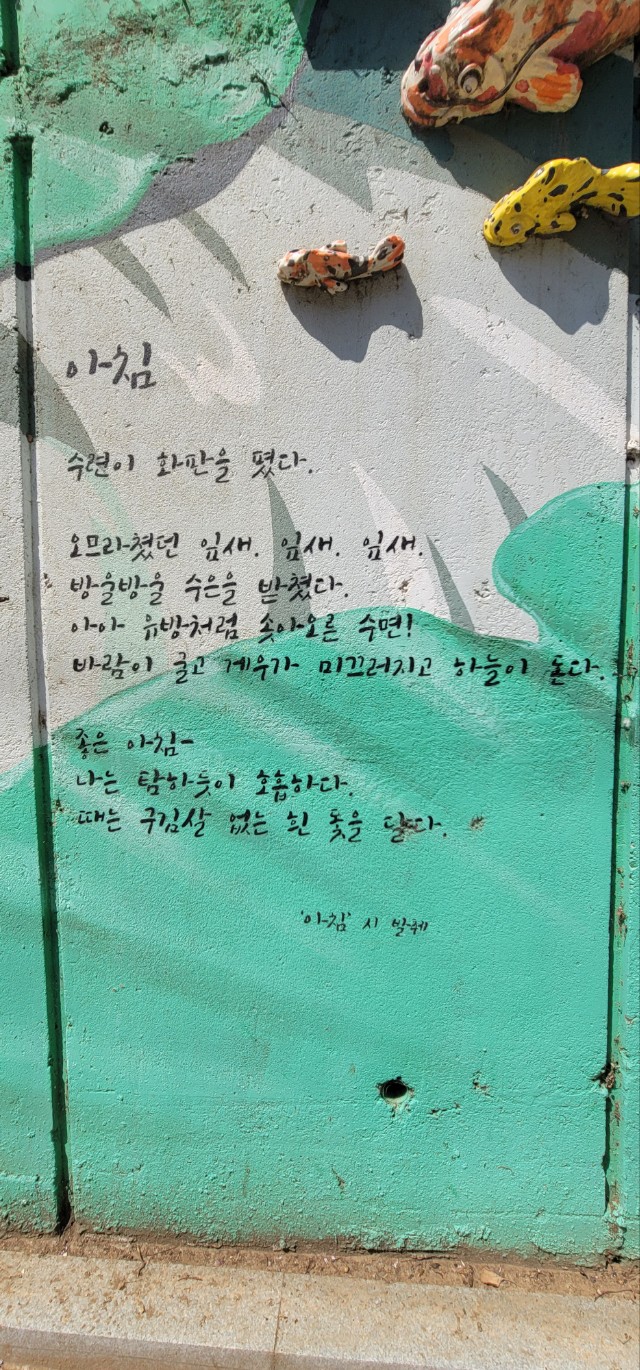

아침

수련이 화판을 폈다.

오므라쳤던 잎새. 잎새. 잎새.

방울방울 수은을 받쳤다.

아아 유방처럼 솟아오른 수면 !

바람이 굴고 게우가 미끄러지고 하늘이 돈다.

좋은 아침ㅡ

나는 탐하듯이 호흡하다.

때는 구김살 없는 흰 돛을 달다.

'아침' 시 발췌

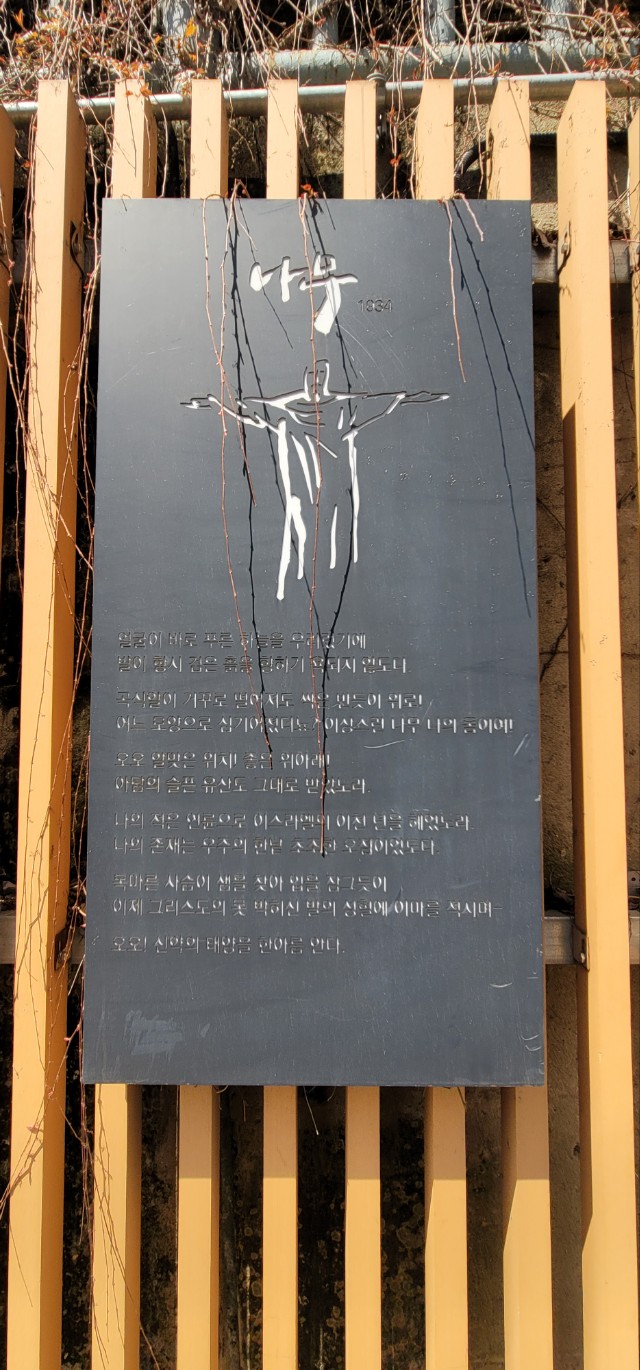

나무 1934

얼구이 바로 푸른 하늘을 우어렀기에

발이 항시 검은 흙을 향하기 욕되지 않도다.

곡식알이 거꾸로 떨어져도 싹은 반듯이 위로 !

어느 모양으로 심기어렸더뇨? 이상스런 나무 나의 몸이여 !

오오 알맞은 위치 ! 좋은 위아래 !

아담의 슬픈 유산도 그대로 받았노라.

나의 적은 인륜으로 이스라엘의 이천 년을 헤었노라.

나의 존재는 우주의 한탄 초조한 오점이었도다.

목마른 사슴이 샘을 찾아 입을 잠그듯이

이제 그리스도의 못 박히신 발의 성혈에 이마를 적시며ㅡ

오오 ! 신약의 태양을 한아름 안다.

'둘레길 등(누죽걸산 : 누우면 죽고 걸으면 산다)' 카테고리의 다른 글

| [수요걷기 ㅡ 신길역에서 오목교까지 / 2024. 10. 16 ] 01 (1) | 2024.10.25 |

|---|---|

| [정지용 향수길 ㅡ 부천] 03 (2) | 2024.04.18 |

| [정지용 향수길 ㅡ 부천] 01 (0) | 2024.04.15 |

| [정동길을 걷다] 04 (0) | 2023.01.18 |

| [정동길을 걷다] 03 (0) | 2023.01.15 |