[국립과천과학관 ㅡ 자연사관] 08

포유류의 진화

Evolution of mammals

단궁류 (Synapsida)는 양막동물 (Amniotes)보다, 포유류 (Mammals)에 더 가까운 포유류형 파충류 (mammalㅡlike reptile)로 단궁류에 속하는 동물들을 두개골에 한 쌍의 측두창이 있다.

단궁류의 아래턱에 붙어 있는 근육은 측두창을 통해 두개골에 붙기 때문에 측두창의 형태, 위치, 크기는 턱이 얼마나 세게 먹이를 물 수 있는가를 측정핳 수 있게 한다. 석탄기에 서식했던 반룡류는 가장 초기의 단궁류들이 페름기 초에 나타나 번성하다가 페름기 말 거의 대부분이 멸종한다. 그 중 살아남은 종들이 트라이스기에 키노돈트류 (Cynodont)로 번성했으며, 진정한 포유류는 주라기 초에 수궁류의 한 집단에서 나타났다.

포유류형 파충류는 초기부터 초식성 디키노돈트류 (Dicynodont)와 육식성 키노돈트류 (Cynodont)의 두 방향으로 진화하였다.

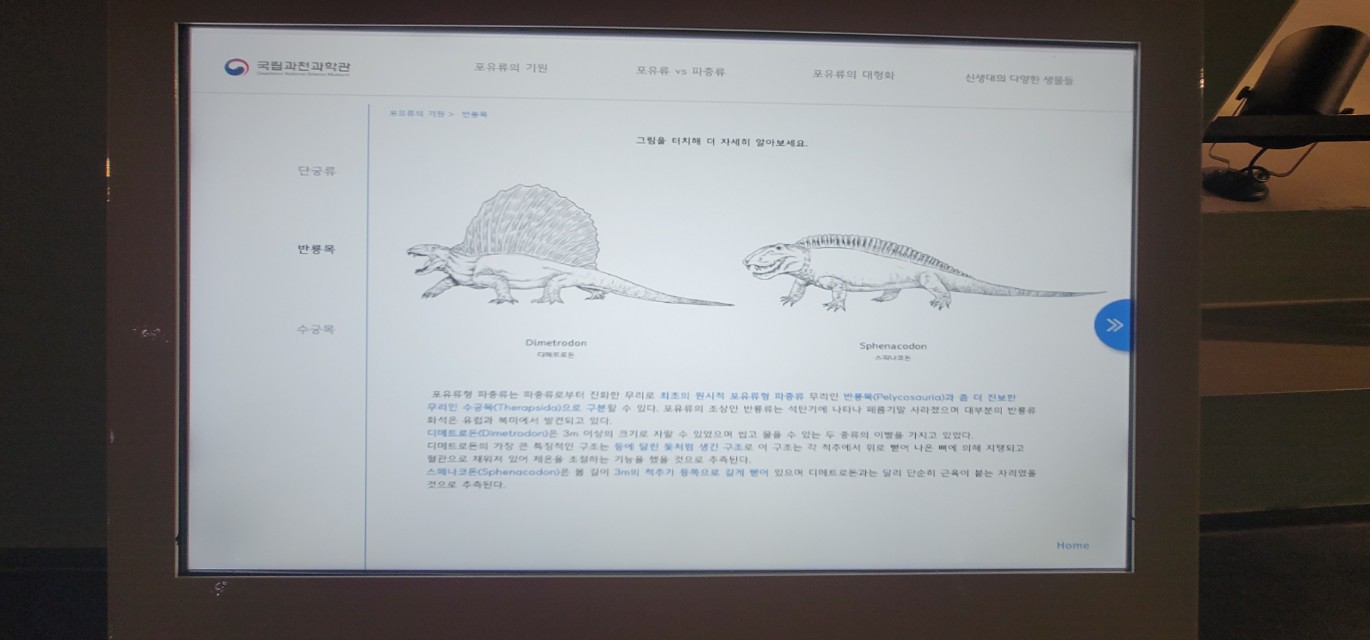

포유류형 파충류는 파충류로부터 진화한 무리로 최초의 원시적 포유류형 파충류 무리인 반룡목 (Pelycosauria)과 좀 더 진보한 무리인 수궁목 (Therapsida)으로 구분할 수 있다. 포유류의 조상인 반룡류는 석탄기에 나타나 페름기 말 사라졌으며 대부분의 반룡류 화석은 유럽과 북미에서 발견되고 있다.

디메트로돈 (Dimetrodon)은 3 m 이상의 크기로 자랄 수 있었으며 씹고 물을 수 있는 두 종류의 이빨을 가지고 있었다.

디메트로돈의 가장 큰 특징적인 구조는 등에 달린 돛처럼 생긴 구조로 이 구조는 각 척추에서 위로 뻗어 나온 뼈에 의해 지탱되고 혈관으로 채워져 있어 체온을 조절하는 기능을 했을 것으로 추측된다.

스페나코돈 (Sphenacodon)은 몸 길이 3 m의 척추가 등쪽으로 길게 뻗어 있으며 디메트로돈과는 달리 단순히 근육이 붙는 자리였을 것으로 추측된다.

반룡류 (pelycosaurs)에서 진화한 수궁류 (Therapsida)는 측두공의 크기가 반룡류보다 커졌고 더 강한 턱을 가지고 있었으며 이빨은 앞니, 송곳니, 어금니 등으로 분화되었으며 다리는 몸에 보다 수직방향으로 놓이게 되었다.

페름기 초기 디메트로돈 (Dimetrodon)을 포함하는 반룡류에서 진화한 수궁류 (Therapsida)는 백악기 초기까지 지구상에 서식하였다.

키노그나투스 (Cynognathus)는 '개 이빨' 이라는 뜻으로 지금의 개와 비슷하고 트리낙소돈 (Trinaxodon)은 고양이 정도 크기의 키노돈트로 두개골 앞쪽에 있는 작은 홈들에 수염이 붙어있었을 것으로 추정된다.

파충류는 눈 뒤쪽에 두 쌍의 측두공 (temporal fenestra)를 가지고 있어서 이궁류 (diapsid)라고 불리며 측두공을 통해 아래턱에 붙어 있는 근육이 두개골에 붙어있다.

반면, 포유류의 조상으로 추측되는 반룡류, 수궁류를 포함한 모든 포유류는 두개골에 하나의 측두공 만이 발달해 있어 단궁류 (synapsid)라고 불린다.

구개 (palate)란 비강과 구강을 나눠주는 구조물인 입천장을 말하며 구개의 발달은 파충류, 조류, 포유류 등에서 찾아볼 수 있는 특징으로 구개가 형성되어 있으면 음식물을 섭취하는 동안에도 코로 호흡을 할 수 있어서 활동성이 크다.

파충류의 턱 움직임

양서류나 파충류에서 두개골에 대한 턱의 움직임은 크게 감소하지만 상악골과 두개골이 결합하는 부분이 경첩운동을 함으로써 먹이를 보다 효과적으로 물 수 있도록 되어 있다.

포유류의 턱 움직임

포유류의 턱은 턱관절을 통해 두개골에 견고히 고정되어 강한 힘을 발휘할 수 있도록 되어 있다.

아래턱에 붙어 있는 이빨의 바깥부분은 에나멜이라는 아주 단단한 물질로 싸여져 있어서 화석으로 보존되기 쉽다. 파충류의 이빨은 부위에 따라 형태적 차이가 없으며 이빨이 빠지면 계속해서 새로운 이빨로 교체되면 먹이의 종류에 따라 이빨의 형태가 다양하다.

반면, 포유류는 앞니 (incisor), 송곳니 (canine), 앞어금니 (premolar), 어금니 (molar) 등으로 이빨이 분화되어 있어서 먹이를 먹는데 효과적이다. 포유류 이빨의 배열은 숫자로 나타낼 수 있으며, 사람의 경우 2123ㅡ2123 이다. 즉 2 개의 앞니, 1 개의 송곳니, 2 개의 앞어금니, 3 개의 어금니를 윗턱과 아래턱에 가지고 있다. 고양이의 경우 3131ㅡ3121 이며 코끼리의 경우 윗턱의 2 번째 앞니가 길게 자라 상아를 이루고 나머지 앞어금니와 어금니는 판처럼 생겼다. 대부분의 포유류는 어릴 때 이빨이 한 번 빠져 나가고 영구치로 대치된다.

파충류 : 비늘을 가지고 있다.

포유류 : 털이 나 있는 외피가 몸을 감싸고 있다.

동물의 외피 (integument)는 몸의 표면을 둘러 싸서 외부환경으로부터 몸을 보호하고 있는 구조로 표피 (epidermis)와 진피 (dermis)의 두 가지 층으로 이루어져 있다.

표피와 진피는 발생학적으로 별개의 구조물에서 기원한 것으로 각질, 비늘, 털, 깃털 등은 표피에서, 골성비늘은 진피에서 유래한 것이다.

파충류의 몸이 외피의 일부인 비늘로 덮혀 있는 반면, 포유류의 몸을 덮고 있는 털은 파충류의 비늘에서 기원한 것으로 추측된다.

포유류의 털은 훌륭한 절연체로 포유류가 체온을 유지하는 것을 돕는 기능을 하며 화석으로 보존되어 있는 기록 중 가장 오래된 기록은 쥐라기 중기의 케스토로코다 (Castorocauda)라는 수중 포유류 동물 화석에서 발견되었다.

포유류의 진화에서 체온을 유지하는 기능이 먼저 나타났는지 아니면 털이 먼저 진화했는지는 아직 분명치 않다.

척추는 목을 이루는 경추 (cervical vertebra), 가슴을 이루는 흉추 (thoracic vertebra), 허리를 이루는 요추 (lumber vertebra), 엉덩이를 이루는 천추 (sacral vertebra), 꼬리를 이루는 미추 (caudal vertebra)로 구분된다.

파충류의 척추는 양서류보다 육지에서 보행하기에 적합한 형태를 이루고 있으며, 포유류의 척추는 경추, 흉추, 요추, 천추, 미추가 완전히 분화되어 있으며 일정한 수의 척추마디를 가지고 있다.

그 예로 포유류의 경추는 소물고기 (manatee)와 나무늘보 (sloth)를 제외하고는 모두 7 개의 뼈마디로 이루어져 있다.

신생대 초의 팔레오세와 에오세에는 일반적으로 온난하여 열대, 아열대성 기후가 폭넓게 발달하였다. 올리고세에 들어서면서 기온은 점차 떨어지기 시작하여 제4기 플라이스토세에 이르러 빙하시대가 내습하였다.

빙하시대란 한랭한 기후가 발달한 시기로 빙하기의 사이에는 기온이 상승하여 온난한 기후를 유지하던 간빙기가 존재한다.

빙하기 동안에 열대와 온대지역의 온도가 현재보다 5 ~ 10˚ C 낮았고, 유럽 북부와 시베리아의 대부분이 두꺼운 얼음에 덮여 있었다.

대양 해수면이 현재보다 약 100 m 정도 낮아서 러시아의 시베리아 동부와 북아메리카의 알레스카가 연결되어 있었고 영국이 유럽과 동남아 근해의 섬들과 함께 육지로 연결되어 있어서 대륙 사이 동식물의 이동이 가능했다.

현재는 네 번째 빙하기가 지난 후의 간병기에 해당되는 시기이다.

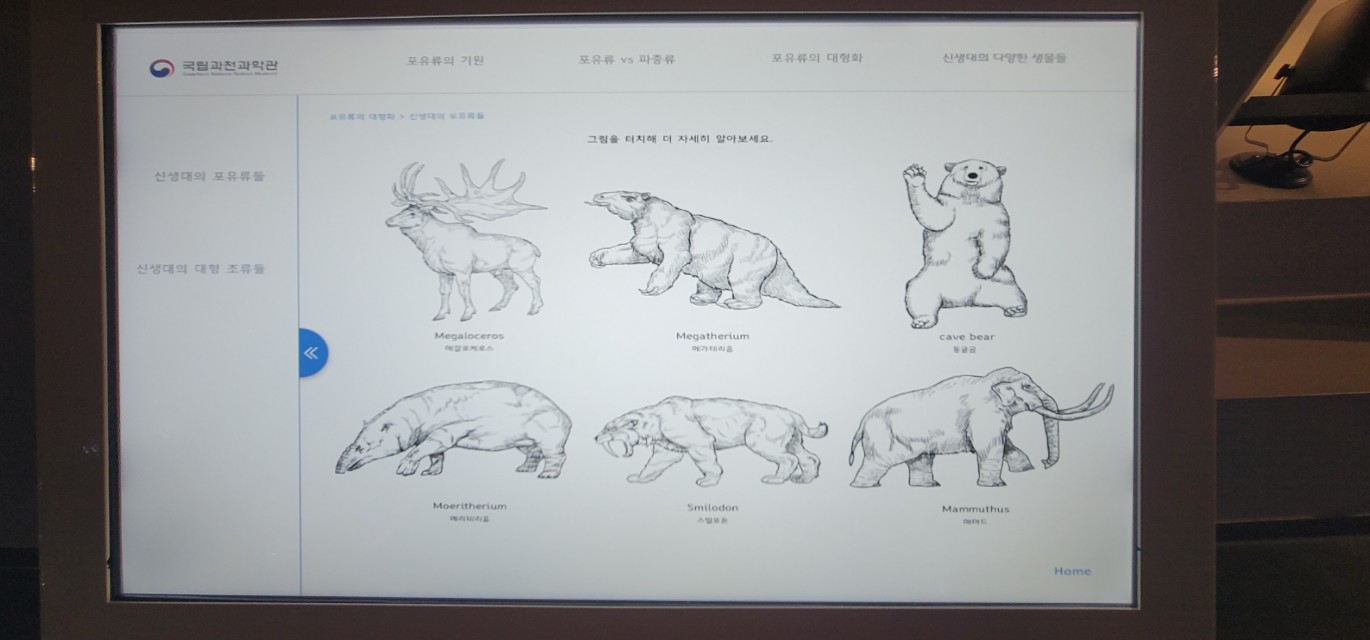

신생대 포유동물의 역사에 있어 가장 두드러진 특징 중의 하나는 플라이스토세에 체구가 매우 큰 동물들의 출현이다.

이것은 낮은 온도환경에 적응하기 위한 생물 진화의 경향성으로 체구가 큰 동물들은 몸의 부피에 비해 표면적이 작아 크기가 작은 동물보다 효과적으로 체온을 유지할 수 있다.

마스토돈 (mastodon), 매머드 (mammoth), 대형 들소, 대형 낙타, 대형 나무늘보 그리고 키가 약 2 m에 달하는 비버가 북아메리카에 대형 캥거루와 몸집이 큰 오리너구리가 오스트레일리아에 아시아 일부 지역과 유럽에는 동굴곰, 코끼리 및 대형 사슴이 살고 있었다. 이밖에 캘리포니아에서는 날개폭이 3.6 m에 달하는 독수리화석이 발견되었다.

신생대에는 크기가 작은 포유류도 번성하여 이들 중 많은 종이 현재에도 살고 있다.

인류의 진화

The Evolution of Humans

인류는 영장목 사람과에 속하는 포유류로 약 700만 년 전 아프리카에서 처음 등장하여 진화하였습니다.

인류가 유인원과 구별되는 가장 중요한 특징은 두발로 걷는다는 점입니다. 최초의 인류는 거의 네 다리로 걸었으나 시간이 흐르면서 두 다리로 걷개 되었고, 두 팔로는 불과 도구를 사용하게 되었습니다.

현생인류는 약 20만 년 전 아프리카를 떠나 세계 각지로 흩어졌으며, 각 지역의 기후와 환경에 적응한 결과 다양한 인종적 특징을 지니게 되었습니다. 생김새는 다양해 보이지만 사실 하나의 종으로, 과거 다양했던 인류 종은 모두 사라지고 호모 사피엔스 한 종만이 남게 되었습니다.

유인원과 인류는 어떻게 다를까 ?

How are apes and Human different ?

유인원 Ape

동물계 > 척삭동물문 > 포유강 > 영장목 > 사람과 > 오랑우탄속 ㅡ 고릴라속 ㅡ 침팬지속

인류 Human

동물계 > 척삭동물문 > 포유강 > 영장목 > 사람과 > 사람속 > 사람

인류는 어떻게 불을 이용하기 시작했을까 ?

How did humans start using fire ?

불을 통해 인류는 몸을 따뜻하게 하고 밤에도 주변을 환하게 밝혔으며 맹수로부터 몸을 지켰습니다. 또한 음식을 익혀 먹게 되면서 식물만으로는 부족한 영양소를 고기로 채우게 되었습니다.

처음에는 화산, 산불, 낙뢰 등 자연으로부터 우연히 불을 발견했으나, 이후 다양한 방법으로 불을 직접 지피기 시작했습니다.

인류가 불을 만들어 사용한 가장 오래된 흔적은 79만 년 전 이스라엘 세슈베노트 야코브 유적에서 화덕을 이용해 요리한 것입니다.

인류의 엄지손가락이 유인원보다 긴 이유는 ?

Why are human thumbs longer than ape fingers ?

유인원은 손바닥과 손가락이 긴 반면에 짧은 엄지손가락이 특징이고, 인류는 상대적으로 짧은 손가락과 긴 엄지손가락을 가지고 있어 손가락을 이용한 다양한 활동이 가능합니다. 유인원은 움켜쥐는 것 이외의 다른 행동은 하기 어렵지만, 인류는 손가락을 교차하여 다양한 움직임을 할 수 있습니다.

초기 인류는 어떤 도구를 사용했을까 ?

What kinds of tools did early humans use ?

돌은 인류가 사용한 최초의 도구였습니다.

처음에는 자연에 있던 돌을 그대로 사용하다가

용도에 맞게 가공하는 기술이 발달했습니다.

사냥하고, 열매를 까고, 농사를 짓는 등 인류가 생존에 유리한

위치에 올라서게 된 석기 제작 기술을 확인해 보세요 !

올도완 석기

Oldowan tools

삼호모 하빌리스는 돌의 한 쪽 면에서 박편을 떼어내어 만든 외날찍개 형태의 올도완 석기를 만들어 사용했습니다.

사용인류 : 호모 하빌리스

시 대 : 250만 년 전

발견장소 : 아프리카 탄자니아 올두바이 계곡

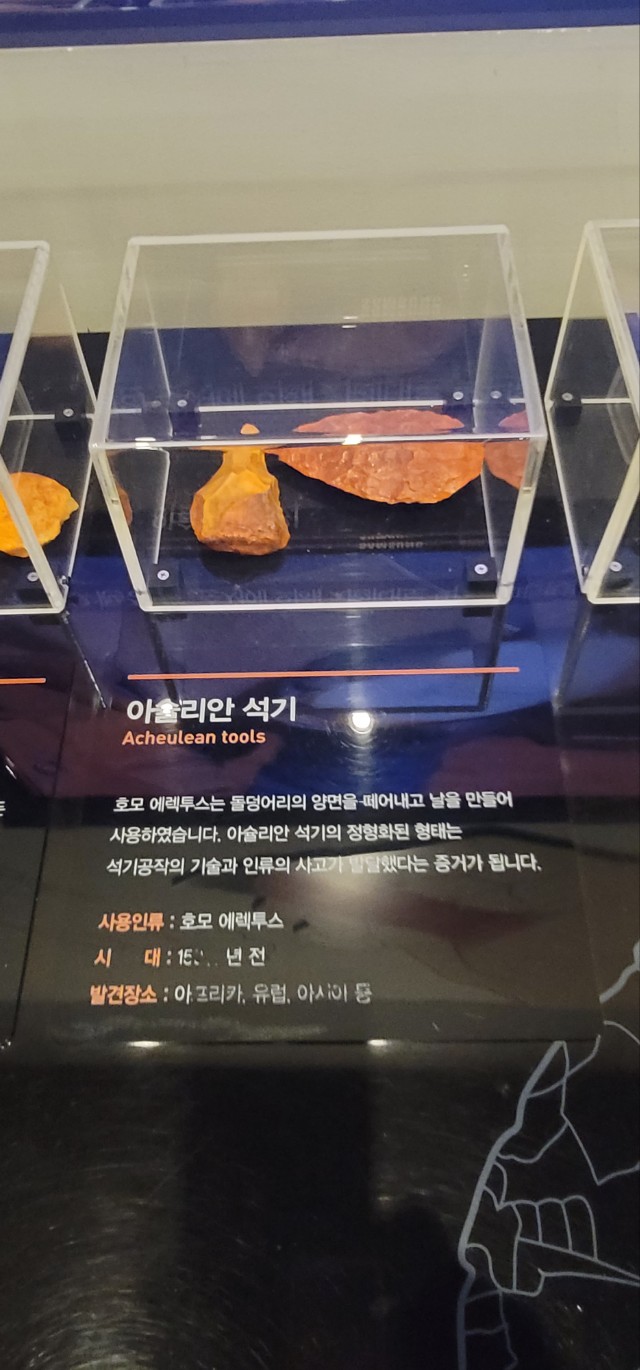

아슐리안 석기

Acheulean tools

호모 에렉투스는 돌덩어리의 양면을 떼어내고 날을 만들어 사용하였습니다. 아슐리안 석기의 정형화된 형태는 석기공작의 기술과 인류의 사고가 발달했다는 증거가 됩니다.

사용인류 : 호모 에렉투스

시 대 : 150만 년 전

발견장소 : 아프리카, 유럽, 아시아 등

무스테리안 석기

Mousterian tools

무스테리안 석기는 체계적으로 돌을 떼어내는 르발르와 (Levallois) 기법을 통해 제작하여 사용되었습니다.

사용인류 : 호모 네안데르탈렌시스

시대 : 7만 5000년 전

발견장소 : 아프리카, 유럽

인류의 뇌가 유인원보다 더 큰 이유는 ?

Why is human brain larger than that of apes ?

초기 인류는 비슷한 몸집의 유인원들과 뇌의 크기가 비슷했습니다.

그러다 호모 단계의 인류가 나타나면서 대체로 이전의 인류보다 체중은 60 %, 뇌용량은 80 % 정도가 증가했습니다. 뇌가 커진 가장 큰 이유로는 음식의 변화를 들 수 있습니다. 뇌는 크기에 비해 많은 양의 에너지를 필요로 하는데 (호모 인류 성인의 경우 대뇌화지수 약 2 % 뇌 활동 에너지는 약 20 ~ 25 %), 고기 등 여러 음식을 통해 충분한 영양소를 공급하여 뇌의 활성화를 이룬 것으로 여겨집니다. 또한 도구를 사용하게 된 것과 사회적 상호작용이 뇌의 발달과 관련이 있어 보입니다.

✻ 대뇌화 지수 : 그 몸무게에 걸맞은 뇌의 크기에 비해서 어느 정도 큰 뇌를 가지고 있는지 나타냄.

인류가 미성숙한 상태로 태어나는 이유는 ?

Why are human babies born immature ?

인류는 모든 동물군 중에서 가장 나약한 상태로 태어납니다.

태어날 당시에는 눈을 뜨지도, 고개를 가누지도 못하는데 이는 좁은 산도와 큰 두뇌에 그 이유가 있습니다.

인류의 골반은 직립 시에 발생하는 하중을 견딜 수 있도록 진화하였습니다.

그로 인해 아기가 태어나는 통로인 산도가 좁아진 데다, 대뇌화 지수 (뇌가 체중에서 차지하는 비율, 약 9 %)가 다른 동물들 보다 훨씬 큽니다.

그래서 다른 영장류와는 달리 머리부터 태어나고, 출산 시에 어려움을 겪게 됩니다. 그래서 인간은 작은 아기를 낳아 긴 유년기 동안 부모가 돌보는 것입니다.

좁은 산도와 큰 두개골

인간의 산도는 좁고 비틀어진 형태로 진화하였고 태어나는 아기의 머리가 영장목 중에 가장 크기때문에 출산이 힘들어졌습니다.

직립보행과 질병

The standing uoright and the diseases

인류의 직립보행은 상체의 무게를 아래로 가해지게 됩니다.

이때 발생하는 충격을 척추가 흡수하고 분산시키는데 이로 인해 여러 질병을 갖게 되었습니다.

허리디스크 상체를 지탱하기 위하여 척추에 가해지는 압박과 지속적인 자극으로 인한 질병

하지정맥류 직립으로 인한 하중을 견디지 못하고 다리의 정맥 내에 압력이 쌓여서 생기는 질병

관 절 염 두 발로 걸을 때 체중을 지탱하기 위하여 무릎의 내 · 외측에 부하가 가해지면서 생기는 질병

치 질 항문이 아래쪽에 위치하게 되어 중력에 의한 혈류 장애와 배변 시 가해지는 과도한 압력으로 인한 질병

침팬지

침팬지의 대후두공은 두개골의 뒤쪽에 위치하고 잇어, 네발보행 (너클보행)을 할 때 앞으로 볼 수 있도록 합니다.

사헬란트로푸스 챠덴시스

사헬란트로푸스 챠덴시스는 두개골을 제외한 사지 뼈 등이 발견되지 않았으나, 대후두공의 위치가 직립의 증거가 되어 인류로 분류되었습니다.

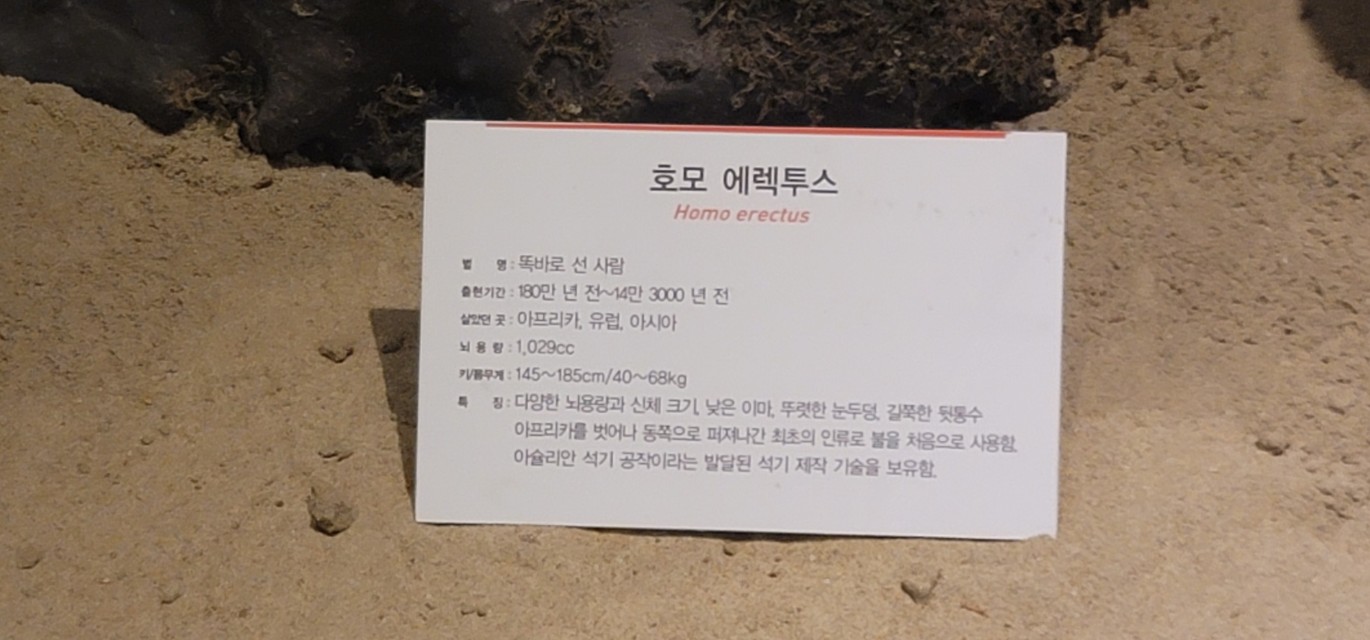

호모 에렉투스

호모 에렉투스는 대후두공이 두개골의 아래쪽에 위치하고 있어, 완전한 직립을 이룰 수 있도록 합니다.

대후두공이란 ?

대후두공은 두개골 뒤쪽 아래에 있는 큰 구멍으로, 머리를 받치는 위치를 결정하게 됩니다.

걷는 방법에 따라 효율적으로 머리를 받치기 위한 대후두공의 위치가 다른데, 네 발로 걷는 유인원과 두발로 걷는 인간의 대후두공 위치는 어떻게 다를까요 ?

척추

침팬지 척추 (왼쪽)

침팬지의 척추는 둥근 아치형을 그리며, 경추 쪽에서 살짝 구부러지는 형태로 나타납니다.

호모 네안데르탈렌시스 척추 (오른쪽)

인간의 척추는 직립 시에 하중을 견디는 동시에 몸의 균형을 잡을 수 잇도록 S자로 되어 있습니다.

골반과 대퇴부

침팬지 골반과 대퇴부 (왼쪽)

침팬지의 골반은 위아래로 긴 원통형이며,대퇴부 뼈가 골반뼈와 평행하게 위치합니다.

오스트랄로피테쿠스 아파렌시스 골반과 대퇴부 (오른쪽)

인간의 골반은 옆으로 벌어진 나비형태로, 작업시 발생하는 하중을 안정적으로 지탱하는 역할을 합니다.

대퇴부 뼈는 골반뼈의 양 옆에 각을 이루고 있어 안정적인 직립과 보행이 가능하도록 합니다.

인간의 치아

인간의 치아는 치아마다 크기의 차이가 크지 않고 송곳니가 작습니다.

손과 도구가 송곳니의 역할을 대신했기 때문입니다.

(인간은 치아를 이용하여 음식을 둥글게 씹고 갈아서 섭취합니다.)

침팬지의 치아

침팬지의 치아는 턱에 비해 매우 크며 특히 송곳니가 크고 뾰족하게 발달하였습니다.

(음식물은 위아래 어금니를 이용하여 상하로 씹고 자르고 부수어서 섭취합니다.)

"송곳니의 변화는 상대에 대한 공격성 감소와도 관련이 있고 그에 따라 사회성이 발달하고 음식을 나누면서 사회적인 동물로 진화했음을 보여주기도 합니다."

파란트로푸스 보이세이의 치아

파란트로푸스 보이세이의 치아는 매우 단단하고 큰 것이 특징입니다. 특히 어금니가 매우 크고 편평한데, 이는 호두나 밤과 같은 단단한 음식을 부수어 먹었기 때문인 것으로 보입니다.

앞니는 상대적으로 사용빈도가 낮아 어금니에 비해 매우 작게 발달햇음을 알 수 있습니다.

호모 하빌리스의 치아

호모 하빌리스는 직접 도구를 만들어 사용하면서 치아의 역할이 크게 줄어들었습니다.

따라서 강한 턱이나 큰 어금니가 필요없게 되면서 전체적으로 고른 치아의 형태를 갖게 되었습니다.

"호모 하빌리스와 파란트로푸스 보이세이의 경우, 비슷한 음식을 먹었지만 도구의 사용 여부에 따라 매우 다른 치아의 형태를 보여줍니다."

라마피테쿠스의 치아

라마피테쿠스는 유인원과 인류의 치아와 비슷한 특징을 가지고 있습니다.

보다 작아진 송곳니와 큰 어금니를 가지고 있습니다.

라마피테쿠스가 이런 독특한 치아 구조를 가졌다는 것으로 알 수 있는 사실은 무엇일까요 ?

호빗원인이 작은 이유

The reason of Hobbit's small body

키와 몸집이 매우 작아 호빗원인이라 불리기도 하는 호모 플로레시엔시스는 왜 이렇게 작을까요 ?

인도네시아의 플로레스섬에서 발견된 호모 플로레시엔스는 처음 발견 당시 매우 작은 두개골 때문에 어린 아이의 화석이라고 여겨졌으나, 치아 감별 결과 30세를 전후한 여성이라는 것이 밝혀졌습니다.

개체가 작은 이유에 대해서는 여러 가지 설이 있으나, 고립된 섬에서 장기간 생활하는 동안 식량 자원의 한계 등으로 인해 몸집이 작아졌다는 설이 가장 유력합니다.

네안데르탈인이 큰 이유

The reason of Neandertal's big body

네안데르탈인은 왜 가슴이 넓고 콧구멍이 클까요 ?

유럽 지역에 살았던 것으로 추정되는 네안데르탈인은 매우 넓고 큰 코, 전반적으로 아래쪽이 튀어나온 안면 위로 솟아오른 듯한 두개골, 몸무게에 비하여 상대적으로 짧고 고도의 근육 운동에 시달린 흔적을 보여주는 사지, 원통형의 몸집 등이 특징적입니다.

이러한 특징은 추운 기후에 적응한 결과라고 해석됩니다.

사피엔스와 함께 살았던 인류

호모플로레시엔시스

Homo floresiensis

별명 : 호빗

출현기간 : 9만 5000년 전 ~ 1만 7000년 전

살았던 곳 : 인도네시아 플로레스섬 리암부아 동굴

뇌용량 : 417 ㏄

키 / 몸무게 : 106 ㎝ / 30 ㎏

특징 : 1 m 가량의 매우 작은 키와 작은 뇌

작은 키가 '반지의 제왕' 에 나오는 호빗과 비슷하다고 해서 별명으로 붙여짐.

고립된 환경에서 적응할 수 있도록 작은 몸으로 진화한 것으로 추정됨.

호모 에렉투스

Homo erectus

별명 : 똑바로 선 사람

출현기간 : 180만 년 전 ~ 14만 3000년 전

살았던 곳 : 아프리카, 유럽, 아시아

뇌용량 : 1,029 ㏄

키 / 몸무게 : 145 ~ 185 ㎝ / 40 ~ 68 ㎏

특징 : 다양한 뇌용량과 신체 크기, 낮은 이마, 뚜렷한 눈두덩, 길쭉한 뒷통수

아프리카를 벗어나 동쪽으로 퍼져 나간 최초의 인류로 불을 처음으로 사용함.

아슐리안 석기 공작이라는 발달된 석기 제작 기술을 보유함.

호모 네안데르탈렌시스

Homo neanderthalensis

별명 : 골리앗, 올드맨

출현기간 : 20만 년 전 ~ 3만 년 전

살았던 곳 : 유럽, 서아시아, 중앙아시아

뇌용량 : 1.625 ㏄

키 / 몸무게 : 164 ㎝ / 65 ㎏ (남), 155 ㎝ / 54 ㎏ (여)

특징 : 현생인류보다도 큰 뇌용량 (두뇌 발달은 현생인류보다 낮음)

전체적으로 크고 강인한 몸체, 길고 낮은 두개골과 뾰족한 뒤통수 (장두형).

독일 네안데르 계곡에서 발견되어 네안데르탈렌시스라는 이름이 지어짐.

꽃을 바치고 죽은 자를 매장하는 등의 장례의식을 치렀음.

여러분이

호모 사피엔스

입니다

You are Homo sapiens

학명 : 호모 사피엔스 Homosapiens

별명 : 슬기사람

출현기간 : 20만 년 전 ~ 현재

살았던 곳 : 전 세계

뇌용량 : 1,480 ㏄

특징 : 둥글고 높은 머리뼈 복잡한 뇌.

정교해진 손재주, 다양하고 효율적인 도구, 제작기술, 완벽한 언어소통.

더 복잡해진 사회조직을 이룸.

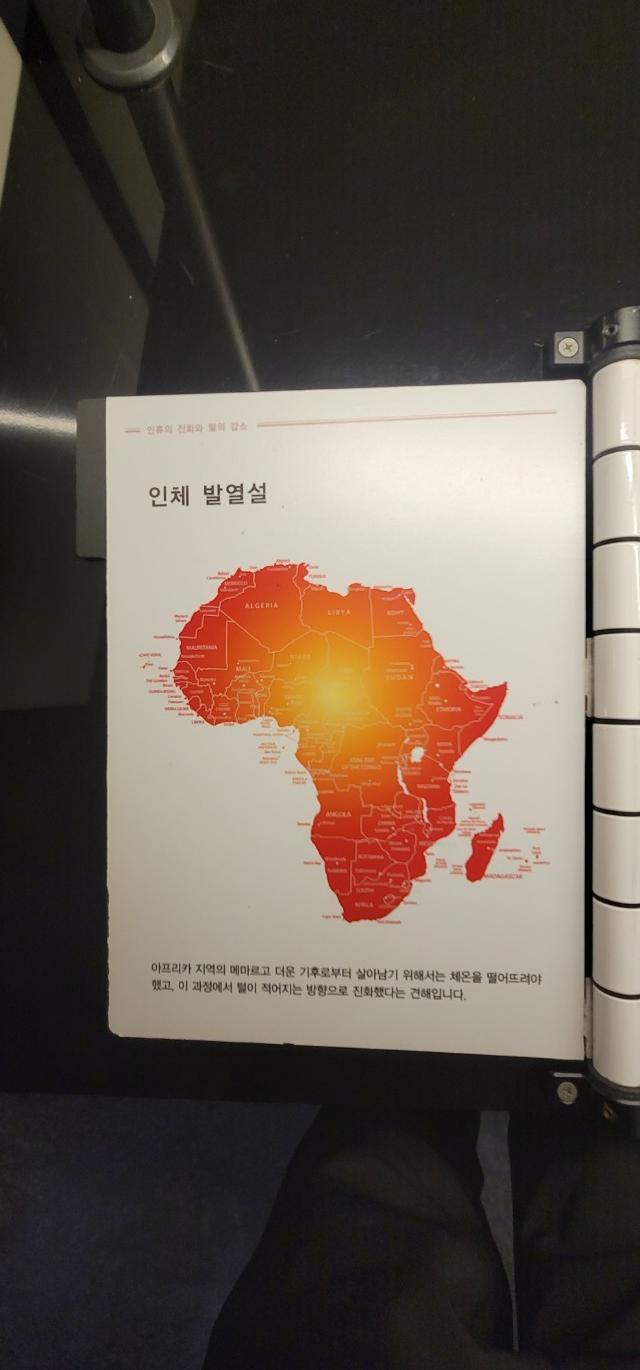

인류의 진화와 털의 감소

인체 발열설

아프리카 지역의 메마르고 더운 기후로부터 살아남기 위해서는 체온을 떨어뜨려야 했고, 이 과정에서 털이 적어지는 방향으로 진화했다는 견해입니다.

이 퇴치설

흡혈 곤충인 이가 털 사이에서 살기 쉽기 때문에 이를 퇴치하기 위한 방법으로 털이 줄어들었을 것이라고 보는 견해입니다.

미용설

좀 더 아름다운 모습으로 보이기 위하여 털이 감소했을 것이라고 보는 견해입니다.

다양한 머리카락 색상과 모양

머리카락 색상

멜라닌 색소는 머리카락의 색상도 결정짓습니다.

멜라닌은 유멜라닌 (Eumelanin)과 페오멜라닌 (Pheomelanin)으로 나뉘는데, 어떠한 것이 많고 적은가에 따라 머리카락의 색깔이 결정됩니다.

유멜라닌은 갈색 유멜라닌, 흑색유멜라닌으로 나뉘며 유멜라닌이 많을 경우 어두운 머리카락을 갖게 됩니다.

페오멜라닌은 분홍색, 붉은색을 띄는 경향이 있어 붉은 머리카락에서 많이 발견됩니다.

금발머리

유멜라닌이 적고 페오멜라닌이 많습니다.

흰 머리

일반적으로 나이가 듦에 따라 멜라닌 색소가 감소해서 생깁니다.

갈색, 검은색 머리

유멜라닌이 아주 많고, 페오멜라닌이 작습니다.

붉은 머리

유멜라닌이 아주 적고 페오멜라닌이 아주 많습니다.

머리카락 모양

추운 지방의 생머리

추운 지방에 사는 사람들은 주로 곧은 생머리나 물결 모양의 옅은 곱슬머리를 가지고 있습니다. 이는 머리카락이 두피와 안면에 착 달라붙어 공기층을 줄여 열의 손실을 막는 역할을 하기 때문입니다.

더운 지방의 곱슬머리

흑인의 머리카락은 열대 기후 속에서 쉽게 올라갈 수 있는 체온을 지키는 역할을 합니다.

피부에 둥글게 붙은 곱슬머리는 강한 자외선을 차단하고, 채열을 공기 중으로 배출하는 기능을 합니다.

곱슬머리를 가진 흑인의 땀샘은 온대지방 사람들의 두 배에 가까운 500만 개로, 두피에서 나오는 땀을 효과적으로 증발시켜 머리를 냉각시키는 역할을 합니다.

다양한 피부와 홍채

피부색

피부색은 멜라닌의 많고 적음에 따라 정해지며, 특히 환경적 요인에 의해 결정됩니다.

흑인

흑인이 주로 살았던 환경은 적도 부근으로 자외선의 영향을 가장많이 받는 지리적 위치입니다. 자외선이 피부 깊숙이 침투하는 것을 막기 위해 피부에 멜라닌을 침착시켜 자외선을 차단하도록 진화하였습니다.

백인

백인은 주로 극지방에 살면서 자외선을 받을 기회가 적었기 때문에, 자외선을 흡수하기 위하여 멜라닌 색소가 적어지는 방향으로 진화하였습니다.

따라서 매우 흰 피부를 갖게 되었습니다.

그러나 백인의 주요 생활지대였던 유럽지역에서도 극지방인 북유럽과 적도 부근인 남유럽의 피부색은 서로 다르게 나타납니다.

황인

황인은 여러 지역에 퍼져 살면서 주어진 환경에 맞는 방향으로 진화하였습니다. 황인의 피부에는 적당량의 멜라닌 색소가 존재하며, 이 때문에 추위나 더위에 적응할 수 있도록 발달하였습니다.

알래스카 원주민 (에스키모)

흑인은 더위에 특화되었기 때문에 동상 등 추위로 인한 질병에 걸릴 확률이 높습니다. 백인도 황인보다 추위에 약합니다. 황인은 실험결과 추위에 노출되었을 때 가장 빠르게 피부에 있는 모세혈관을 수축하고 간의 온도를 높혀 추위를 이겨낼 수 있도록 진화한 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 알래스카 지역의 극심한 추위를 이겨내기 위하여 황인의 모습으로 진화했음을 알 수 있습니다.

홍채

사람의 눈은 멜라닌 색소의 많고 적음에 따라 다양한 색깔로 나타납니다.

갈색 눈동자

눈동자 안에 멜라닌 색소가 많을 때 나타나는 색깔로, 우리나라 사람의 대부분이 갈색눈을 가지고 있으며 전 세계적으로도 가장 많은 눈동자 색깔입니다.

파란 눈동자

파란 눈동자는 갈색 눈동자 다음으로 흔하게 나타나는데, 멜라닌 색소가 극단적으로 적어서 나타나는 경우입니다. 실제로 멜라닌 색소가 적은 백인에게는 가장 흔하게 나타납니다.

초록 눈동자

멜라닌 색소가 많지도 적지도 않을 때 나타나는 경우로 북유럽의 대부분의 사람들이 초록색의 눈동자를 가지고 잇으며, 유럽, 중앙아시아, 인도, 이란 등에서는 갈색과 초록색이 혼합된 눈동자가 나타나기도 합니다.

다양한 혈액형

혈액형의 특성과 분포

혈액형은 부모로부터 자식에게 유전되며, 혈액형 별로 세균 및 바이러스에 대한 저항성이 다르기 때문에 개인의 건강이나 대륙 간, 인종 간 혈액형 분포에 차이가 생기는 것으로 보입니다.

예를 들어, 브라질이나 페루의 원주민은 O형이 압도적으로 많습니다.

사람의 혈액형 종류

사람의 혈액은 서로 섞었을 때 엉겨서 덩어리가 생기는 응집 반응의 여부로 혈액형을 구분할 수 있습니다.

대표적인 ABO식에 따라 구분하면 A 형, B 형, O 형, AB 형이 있습니다.

ABO식 혈액형

ABO식 혈액형은 1901년 오스트리아의 카를 란트슈타이너가 발견한 혈액형 구분법입니다. ABO식에 따라 서로 구분되는 인간의 혈액형의 종류는 A 형, B 형, AB 형 그리고 O 형 네 가지입니다.

기본적으로 사람과 사람의 혈액을 섞었을 때 일어나는 응집 반응의 여부로 구분하며, 이는 면역에서 일하는 항원 항체 반응의 결과입니다.

Rh 식 혈액형

Rh 식 혈액형은 Rh+, Rh- 로 나뉩니다.

Rh- 형은 동양에서는 1 %도 안 되는 반면 서양에서는 전체의 약 20 %를 차지합니다.

Rh 식 혈액형의 판정

토끼에게 붉은털원숭이의 혈액을 주사하면 토끼의 혈액 속에 붉은털원숭이의 적혈구를 응집시키는 응집소 (항체)가 생깁니다. 응집소가 형성된 토끼의 혈청 (항 Rh 혈청)을 이용하여 이에 대한 응집 반응 여부로 Rh 식 혈액형을 판정합니다. 항 Rh 혈청에 혈액을 섞었을 때 응집 반응이 일어나면 적혈구에 Rh 응집원이 있으므로 Rh+ 형, 응집 반응이 일어나지 않으면 적혈구에 Rh 응집원이 없으므로 Rh- 형으로 판정합니다.

한반도 최초의 인류

The first human in the Korean peninsula

한반도에 처음으로 정착한 인류는 호모 에렉투스로 보이지만, 현재까지 발견된 화석이 없어서 정확한 시기를 추정하기에는 어려움이 있습니다. 아프리카를 벗어난 가장 오래된 호모 에렉투스의 화석은 조지아 공화국의 드미니쉬 유적 (Dminish)에서 발견되었으며, 약 185만 년 전에 살았던 것으로 보입니다. 이후 중국 운남선에 있는 유안모우 (Yuanmou) 유적에서 166만 년 전 화석과 인류의 흔적이 발견되었습니다. 비슷한 시기에는 인도네시아 자바섬에 위치한 산기란 (Sangiran) 유적에도 호모 에렉투스가 퍼져나간 것으로 보입니다.

이러한 이동경로와 반경으로 보았을 때, 한반도에는 적어도 100만 년 전부터 호모 에렉투스가 살았을 것으로 보입니다.

한반도에 인류가 들어온 경로

The human migration routes to the Korean Peninsula

한반도의 인류 발굴 유적지

The Relics of Human Fossil in the Korean Peninsula

'박물관 기념관 등' 카테고리의 다른 글

| [국립과천과학관 ㅡ 자연사관] 07 (0) | 2025.04.08 |

|---|---|

| [국립과천과학관 ㅡ 자연사관] 06 (0) | 2025.04.07 |

| [국립과천과학관 ㅡ 자연사관] 05 (1) | 2025.04.06 |

| [국립과천과학관 ㅡ 자연사관] 04 (1) | 2025.04.03 |

| [국립과천과학관 ㅡ 자연사관] 03 (0) | 2025.04.03 |