[전기박물관] 03

한성전기회사 사옥

1901년 9 ~ 10월 사이 종로대로 (현 장안빌딩)에 대지 533평 지상건물 203평 규모로 공사비 7만 5,000원을 투입해 세운 한성전기회사의 사옥이다. 옥상에 전기로 움직이는 시계탑이 설치된 르네상스풍의 최신식 2층 건축물로, 당시에는 근대화의 상징이자 한성의 대표적인 랜드마크였다. 1902년 1월 화재로 건물 일부가 소실되었으나 7월까지 복구공사를 해 본래 모습을 되찾았다. 은행 설립의 야심을 품은 콜브란과 또 다른 도급업자 해리 보스트윗 (Harry Bostwick) 측은 은행 업무를 고려해 내부를 꾸몄고, 이곳을 '황실대한은행빌딩 (The Imperial DaiㅡHan Bank Building)' 이라 불렀다. 이후 한성전기회사의 개편에 따라 건물 용도도 여러 차례 변화를 겪었다. 1915년에는 종로경찰서가 옮겨와 1929년까지 사용했는데, 1923년 1월 김상옥 의사의 폭탄 투척 의거도 이곳에서 일어났다. 한때 체신국 사무실과 불이 난 화신백화점의 임시영업소로 사용되는 등 우여곡절을 겪고 1936년 철거됐다.

건청궁을 밝힌 최초의 전기 점등

1887년 경복궁 후원의 건청궁에서 이 땅의 첫 전깃불이 빛났다. 어두운 밤을 대낮같이 밝힌 불을 처음 본 사람들은 이를 '도깨비불', '묘화 妙火' 라 일렀다. 촛불이나 등잔불과는 다른, 새롭고도 이상야릇한 불이었기 때문이다. 미국의 발명왕 토머스 에디슨이 탄소 필라멘트 전구를 발명한 지 8년 만의 일로, 중국의 자금성과 일본의 궁성보다 약 2년이나 앞선 획기적인 사건이었다.

건청궁은 아버지 흥선대원군의 10년 섭정에서 벗어난 고종이 친정 親政을 선포하며 새로 지은 궁궐로 고종의 정치적 자립과 근대화의 의지를 담은 상징적 장소였다. 고종은 보빙사의 미국 방문을 계기로 에디슨전등회사 Edison Electric Light Company에 발전설비와 전등기기를 발주해 왕과 왕비가 머무는 이곳에 전등소를 짓고 전기를 생산 · 공급했다. 오늘날의 발전소를 뜻하는 전등소는 석탄을 때워 만든 증기로 전기를 생산한 화력발전소였다. 에디슨이 자사 제품의 판촉을 위해 야심작으로 시공했기에, 전등소는 아시아 유일의 일류시설로 구축됐다. 1894년에는 건청궁전등소의 세 배에 달하는 규모인 제2 전등소가 창덕궁에 준공되기에 이른다.

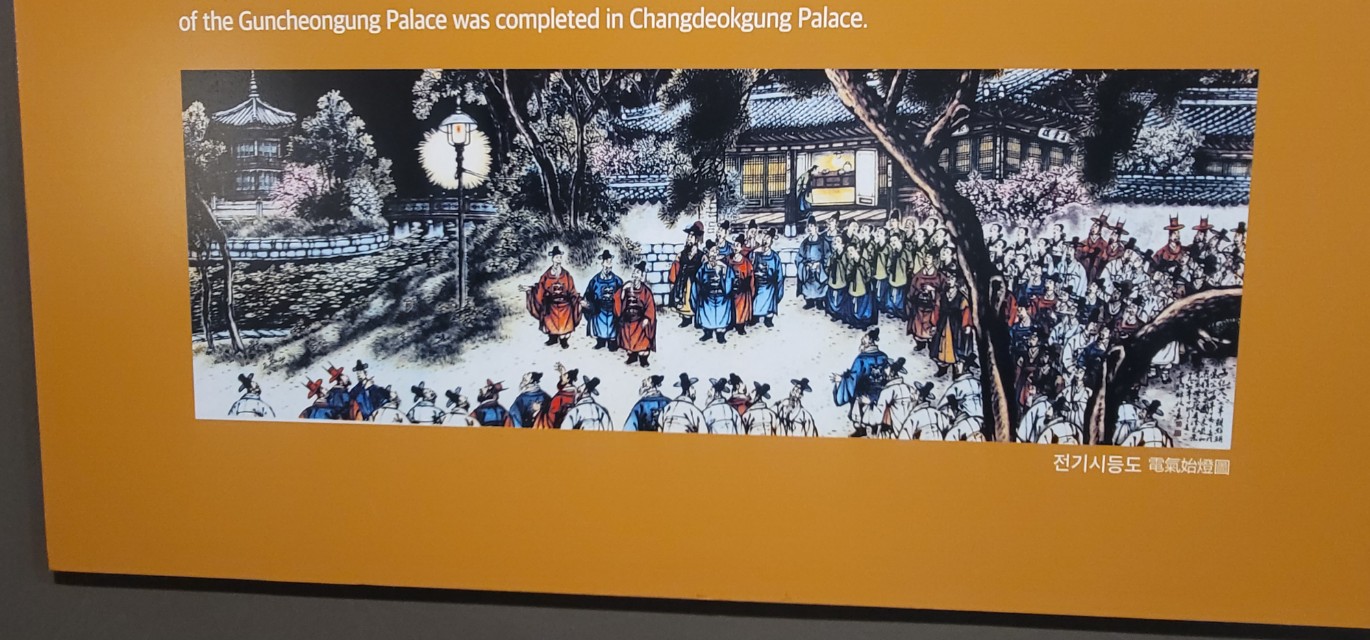

전기시등도 電氣始燈圖

건청궁을 밝힌 최초의 전등 (모형)

1887년 / 57㎝ × 57㎝ × 75㎝ / 한국

1887년 경복궁 후원의 건청궁에 불을 밝힌 우리나라 최초의 전등을 재현한 모형. 어두운 밤을 대낮같이 밝힌 이 불을 처음 본 사람들은 '도깨비불', '물불', '건달불' 이라고 불렀다. 미국의 발명왕 토머스 에디슨이 탄소선 전구를 발명한 지 8년만의 일로, 중국의 자금성과 일본의 궁성보다 약 2년이나 앞선 획기적인 일이었다.

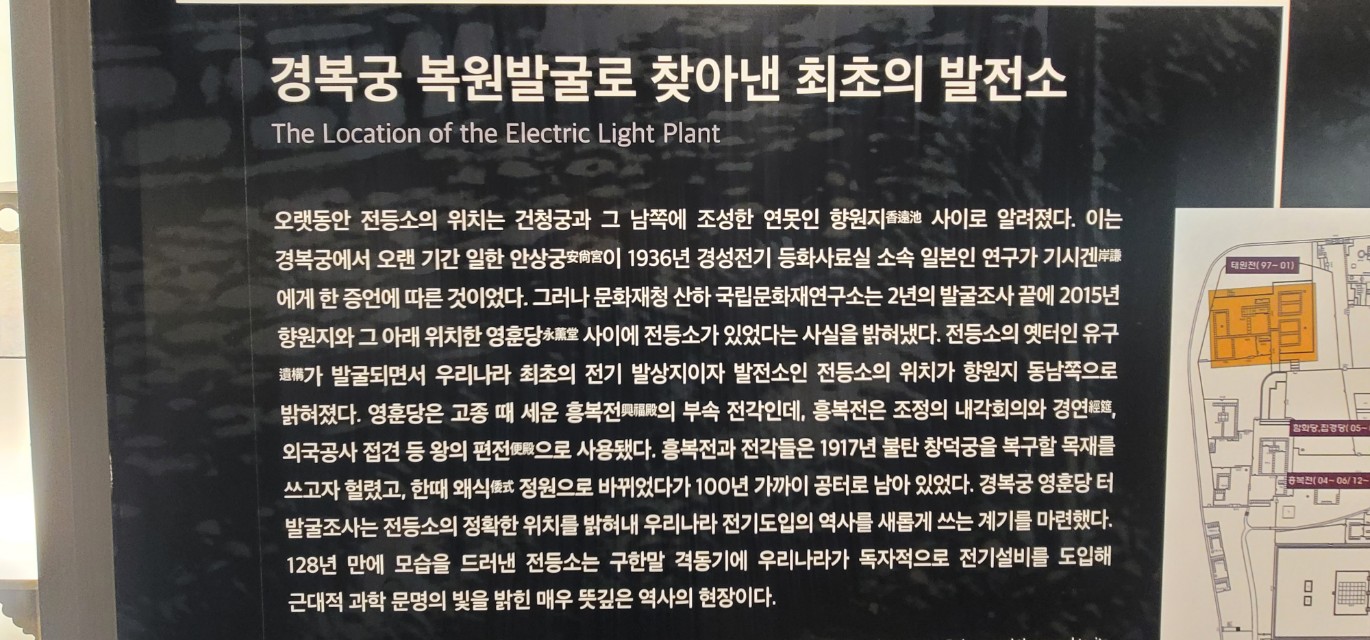

경복궁 복원 발굴로 찾아낸 최초의 발전소

오랫동안 전등소의 위치는 건청궁과 그 남쪽에 조성한 연못인 향원지 香遠池 사이로 알려졌다. 이는 경복궁에서 오랜 기간 일한 안상궁 安尙宮이 1936년 경성전기 등화사료실 소속 일본인 연구가 기시겐 岸謙에게 한 증언에 따른 것이었다. 그러나 문화재청 산하 국립문화재연구소는 2년의 발굴조사 끝에 2015년 향원지와 그 아래 위치한 영훈당 永薰堂 사이에 전등소가 있었다는 사실을 밝혀냈다. 전등소의 옛터인 유구 遺構가 발굴되면서 우리나라 최초의 전기 발상지이자 발전소인 전등소의 위치가 향원지 동남쪽으로 밝혀졌다. 영훈당은 고종때 세운 흥복전 興福殿의 부속 전각인데, 흥복전은 조정의 내각회의와 경연 經筵, 외국공사 접견 등 왕의 편전 便殿으로 사용됐다. 흥복전과 전각들은 1917년 불탄 창덕궁을 복구할 목재를 쓰고자 헐렸고, 한때 왜식 倭式 정원으로 바뀌었다가 100년 가까이 공터로 남아 있었다. 경복궁 영훈당 터 발굴조사는 전등소의 정확한 위치를 밝혀내 우리나라 전기도입의 역사를 새롭게 쓰는 계기를 마련했다. 128년 만에 모습을 드러낸 전등소는 구한말 격동기에 우리나라가 독자적으로 전기설비를 도입해 근대적 과학 문명의 빛을 밝힌 매우 뜻깊은 역사의 현장이다.

경복궁 발굴조사도, 문화재청

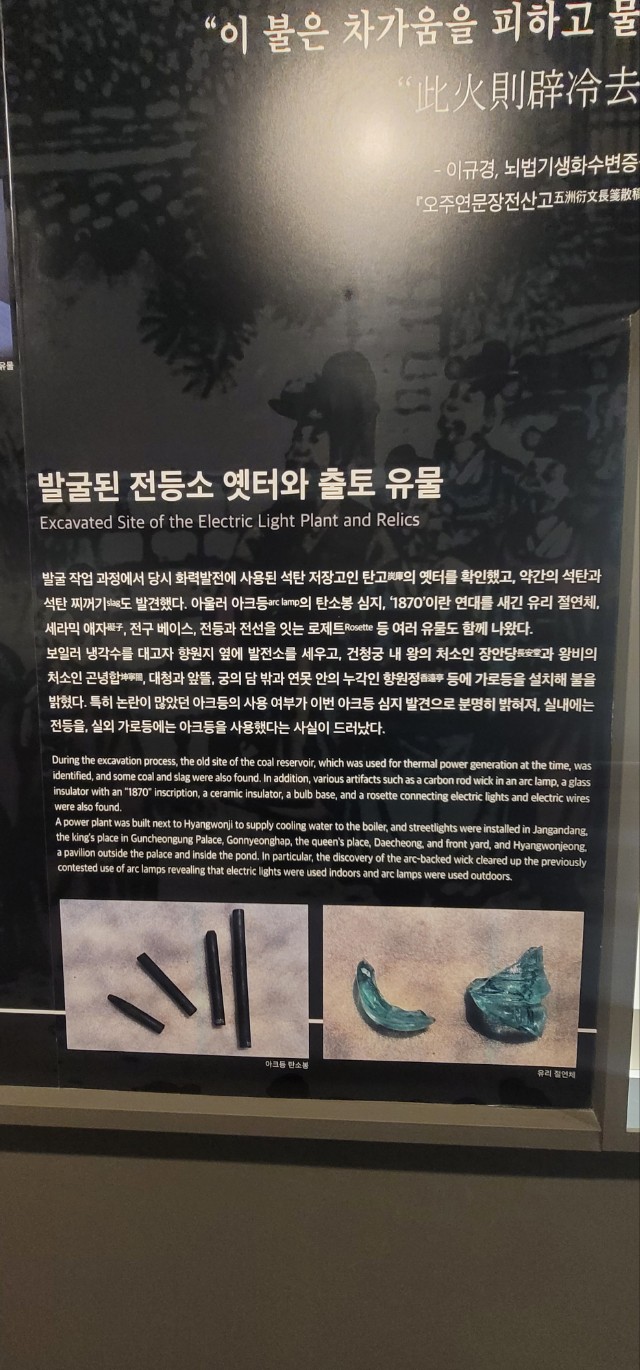

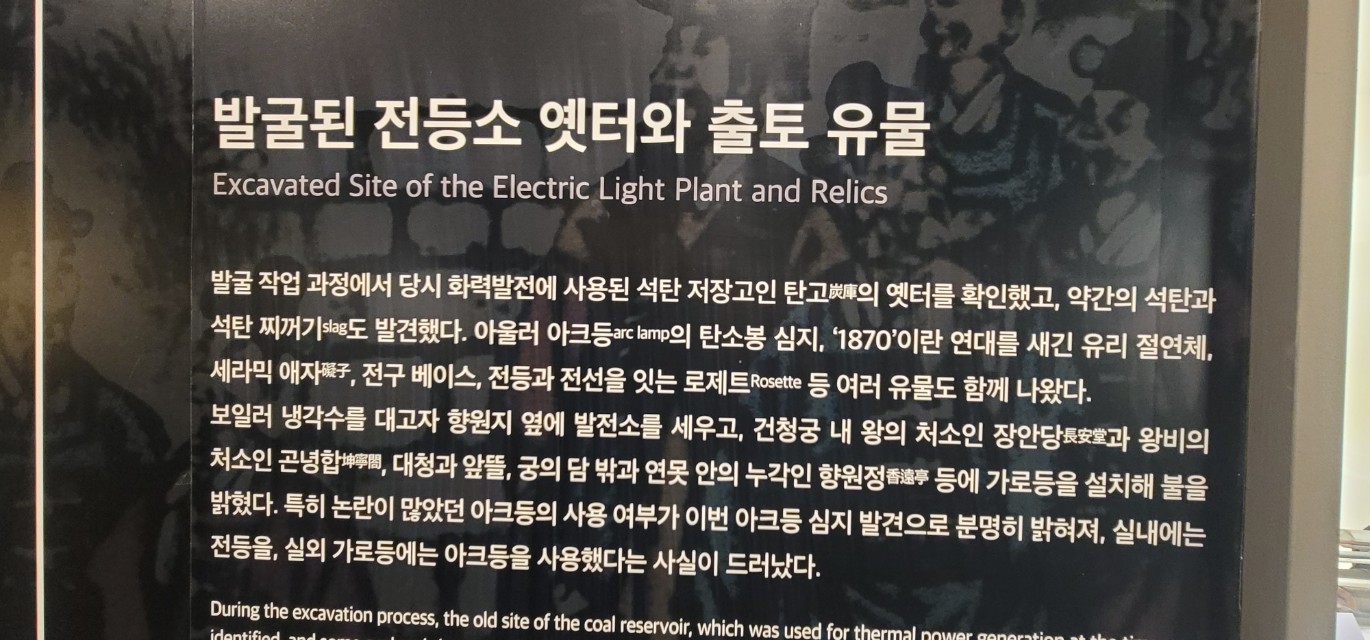

발굴된 전등소 옛터와 출토 유물

발굴 작업 과정에서 당시 화력발전에 사용된 석탄 저장고인 탄고 炭庫의 옛터를 확인했고, 약간의 석탄과 석탄 찌꺼기 slag도 발견했다. 아울러 아크등 arc lamp의 탄소봉 심지. '1870' 이란 연대를 새긴 유리 절연체, 세라믹 애자 礙子, 전구 베이스, 전등과 전선을 잇는 로제트 Rosette 등 여러 유물도 함께 나왔다.

보일러 냉각수를 대고자 향원지 옆에 발전소를 세우고, 건청궁 내 왕의 처소인 장안당 長安堂과 왕비의 처소인 곤녕합 坤寧閤, 대청과 앞뜰, 궁의 담 밖과 연못 안의 누각인 향원정 香遠亭 등에 가로등을 설치해 불을 밝혔다. 특히 논란이 많았던 아크등의 사용 여부가 이번 아크등 심지 발견으로 분명히 밝혀져, 실내에는 전등ㅇ르, 실외 가로등에는 아크등을 사용했다는 사실이 드러났다.

"이 불은 차가움을 피하고 물기를 없앤 진짜 불이다."

" 此火則辟冷去濕之眞火"

ㅡ 이규경, 뇌법기생화수변증설 雷法器生火燧辨證說 ㅡ

『오주연문장전산고 五洲衍文長箋散稿』 1830 ~ 1840년대

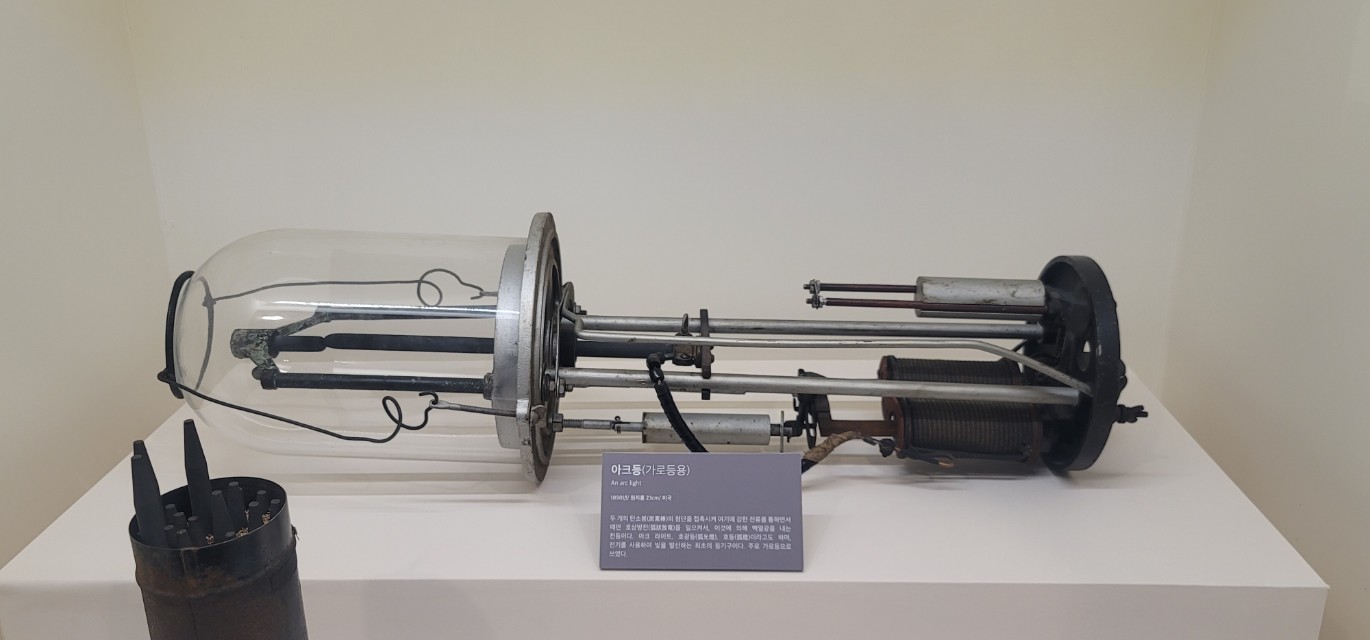

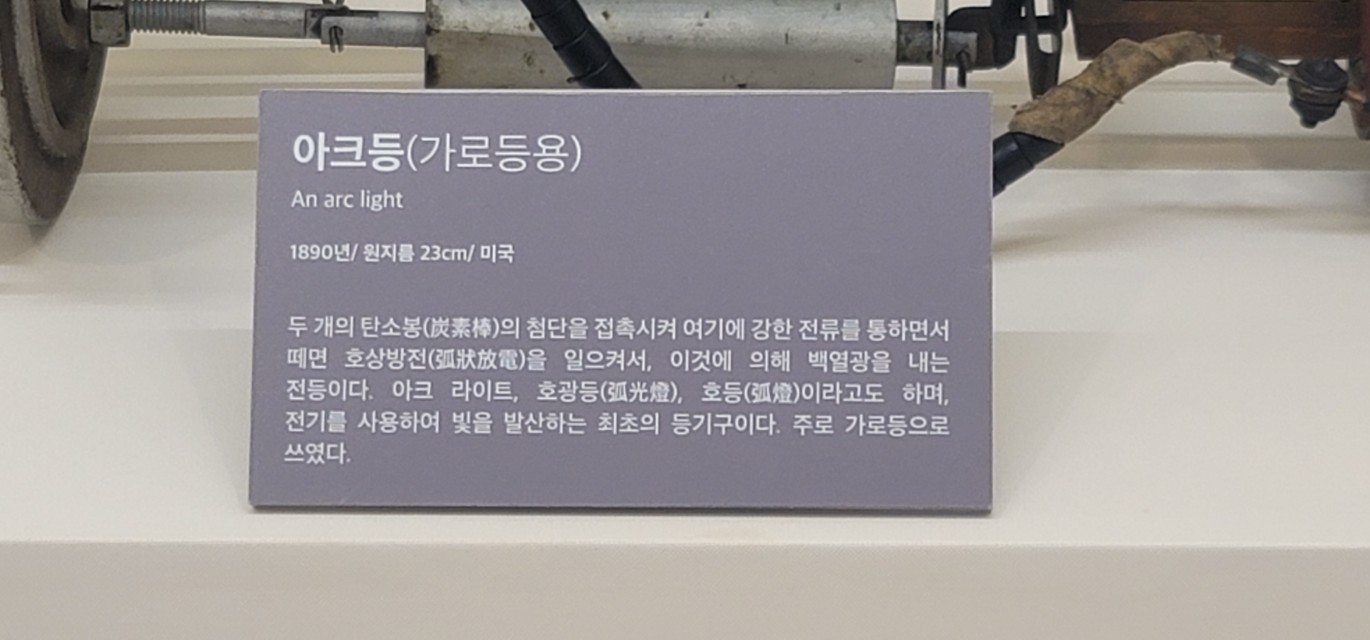

아크등 (가로등용)

1890년 / 원지름 23㎝ / 미국

두 개의 탄소봉 (炭素棒)의 첨단을 접촉시켜 여기에 강한 전류를 통하면서 떼면 호상방전 (弧狀放電)을 일으켜서, 이것에 이해 백열광을 내는 전등이다. 아크 라이트, 호광등 (弧光燈), 호등 (弧燈) 이라고도 하며, 전기를 사용하여 빛을 발산하는 최초의 등기구이다. 주로 가로등으로 쓰였다.

아크등 탄소봉

1880년댜 / 길이 24㎝ / 미국

경복궁 흥복전 권역의 영훈당 터 일대의 발굴조사에서 발견된 아크등 탄소봉과 같은 제품이다. 문화재청 국립문화재연구소는 2014년 5월부터 2015년 5월까지 1년간 경복궁 흥복전 주변지역 발굴조사를 통해 우리나라 최초의 전기발전 시설인 전등소 터를 발굴했다.

유리 절연체

1870년 / 원지름 7 ~ 8㎝ / 미국

유리로 제작된 전기 절연체, 경복궁 흥복전 권역의 영훈당 터 일대의 발굴조사에서 발견된 유리 절연체의 완성품이다. 발굴된 유리 절연체의 부분품에 '1870' 년이란 돌출 명문이 있어, 이를 근거로 미국 제조회사를 찾아 완성품을 소장할 수 있게 되었다.

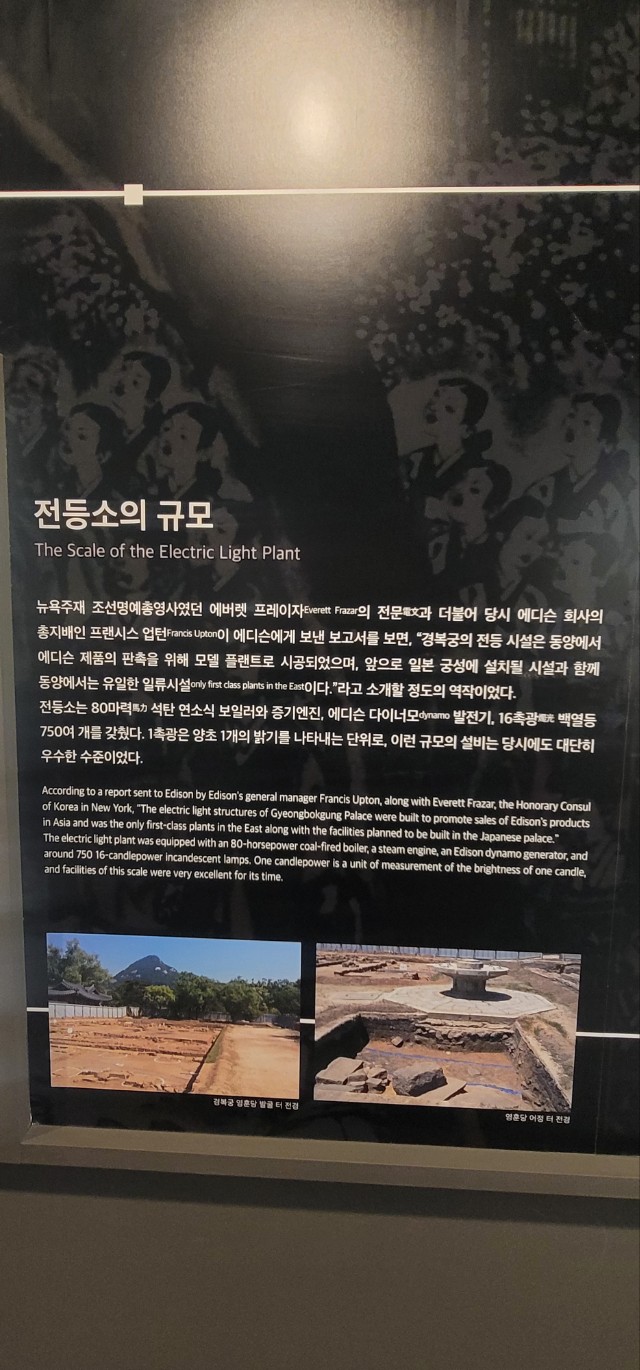

전등소의 규모

뉴욕 주재 조선 명예 총영사였던 에버렛 프레이자 Everette Frazar의 전문 電文과 더불어 당시 에디슨 회사의 총지배인 프랜시스 업턴 Francis Upton이 에디슨에게 보낸 보고서를 보면, "경복궁의 전등 시설은 동양에서 에디슨 제품의 판촉을 위해 모델 플랜트로 시공되었으며, 앞으로 일본 궁성에 설치될 시설과 함께 동양에서는 유일한 일류시설 only first class plants in the East 이다." 라고 소개할 정도의 역작이었다.

전등소는 80마력 馬力 석탄 연소식 보일러와 증기엔진, 에디슨 다이너모 dynamo 발전기, 16 촉광 燭光 백열등 750여 개를 갖췄다. 1 촉광은 양초 1개의 밝기를 나타내는 단위로, 이런 규모의 설비는 당시에도 대단히 우수한 수준이었다.

경복궁 영훈당 발굴 터 전경

영훈당 어정 터 전경

영훈당 북쪽 전등소 터 전경

영훈당 어정 터

전기발상지 표지석

한국의 전기 발상지 (韓國의 電氣 發祥地)

이곳은 고종황제 (高宗皇帝)의 어명으로 우리나라에서 처음으로 발전소를 설립하여 1887년 3월 6일 건청궁 (乾淸宮) 전등에 점화하고 경복궁 (景福宮)에 750개의 전등을 가설 점등함으로써 이 땅에 비로소 문명의 빛을 밝힌 유서 깊은 곳이다.

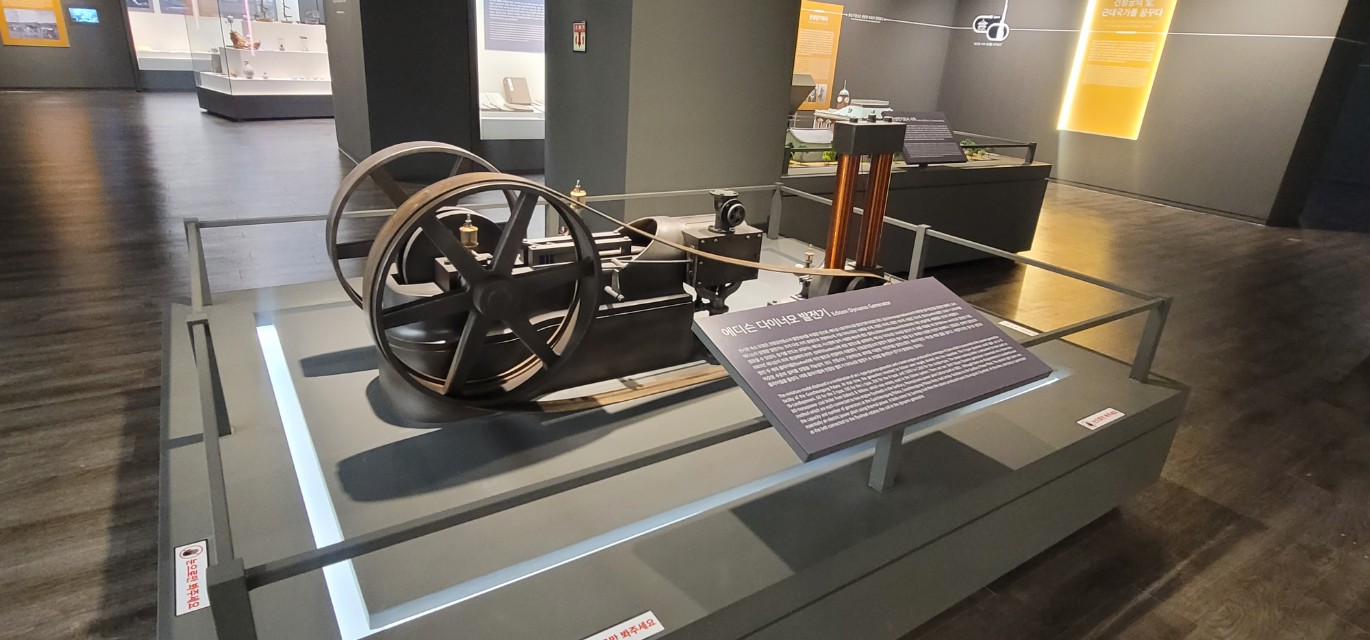

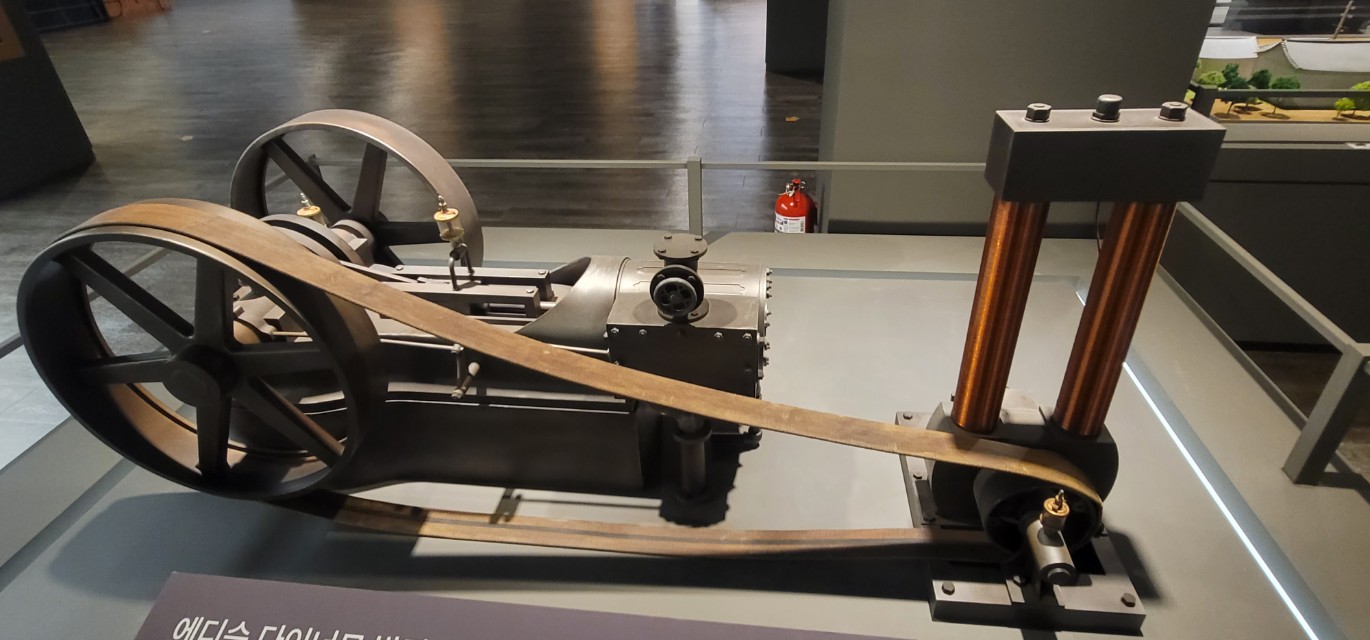

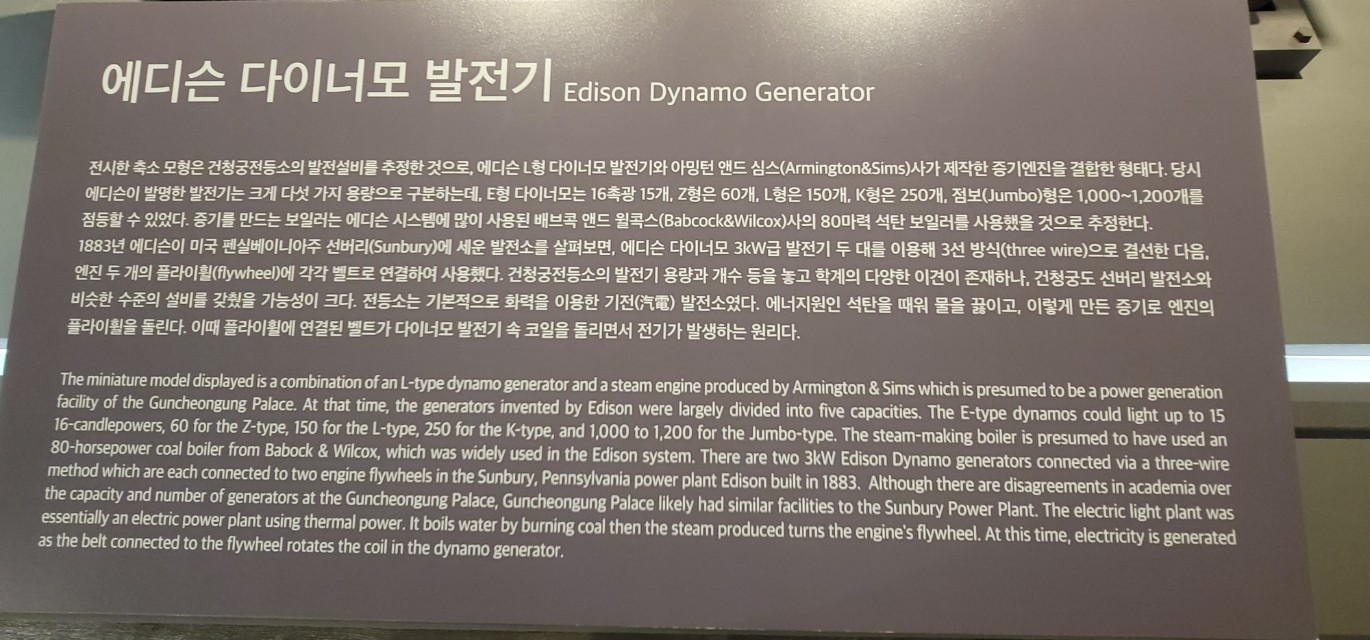

에디슨 다이너모 발전기 Edison Dynamo Generator

전시한 축소 모형은 건청궁전등소의 빌전설비를 추정한 것으로, 에디슨 L형 다이너모 발전기와 아밍턴 앤드 심스 (Armington & Sims) 사가 제작한 증기엔진을 결합한 형태다. 당시 에디슨이 발명한 발전기는 크게 다섯 가지 용량으로 구분하는 데, E형 다이너모는 16 촉광 15개, Z형은 60개, L형은 150개, K형은 250개, 점보 (Jumbo) 형은 1,000 ~ 1,200개를 점등할 수 있었다. 증기를 만드는 보일러는 에디슨 시스템에 많이 사용된 배브콕 앤드 윌콕스 (Babcock & Wilcox) 사의 80마력 석탄 보일러를 사용했을 것으로 추정한다. 1883년 에디슨이 미국 펜실베이니아주 선버리 (Sunbury)에 세운 발전소를 살펴보면, 에디슨 다이너모 3kW급 발전기 두 대를 이용해 3선 방식 (three wire)으로 결선한 다음, 엔진 두 개의 플라이휠 (flywheel)에 각각 벨트로 연결하여 사용했다. 건청궁전등소의 발전기 용량과 개수 등을 놓고 학계의 다양한 이견이 존재하나, 건청궁도 선버리 발전소와 비슷한 수준의 설비를 갖췄을 가능성이 크다. 전등소는 기본적으로 화력을 이용한 기전 (汽電) 발전소였다. 에너지원인 석탄을 때워 물을 끓이고, 이렇게 만든 증기로 엔진의 플라이휠을 돌린다. 이때 플라이휠에 연결된 벨트가 다이너모 발전기 속 코일을 돌리면서 전기가 발생하는 원리다.

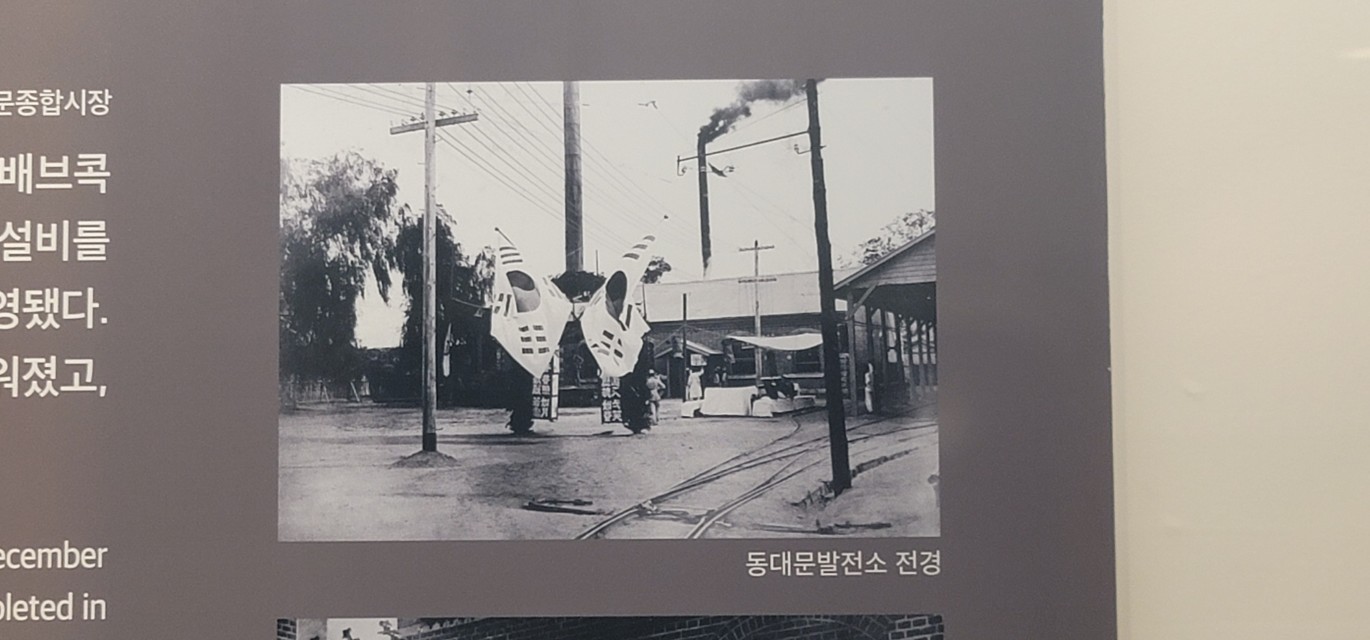

동대문발전소

동대문발전소는 한성전기가 세운 최초의 상업 발전소다. 1898년 12월 흥인지문 안 (현 동대문종합시장) 민영환이 소유한 부지로 위치를 정하고 공사에 들어갔다. 웨스팅하우스 Westinghouse의 직류발전기, 배브콕 & 윌콕스 Babcock & Wilcox의 증기보일러, 매킨토시 & 시모어 Mclintosh & Seymour의 엔진 등 당대 일류회사의 설비를 갖춰 1899년 완공했다. 이곳에서 제공하는 75kW 규모의 전기설비로 전차는 안정적으로 운영됐다. 얼마 지나지 않아 전기사용량이 더욱 늘어나자 동대문발전소 만으로는 전력 공급이 어려워졌고, 한성전기는 제2발전소를 세우는 계획에 착수했다.

동대문발전소, 1900년대

동대문발전소 전경

동대문발전소 배전반

동대문발전소 모형

대한제국

한성전기가 세운 최초의 상업 발전소. 웨스팅하우스의 직류발전기, 배브콕 & 윌콕스 (Babcock & Wilcox)의 증기보일러, 매킨토시 & 시모어 (Mclntosh & Seymour)의 엔진 등 당대 일류회사의 설비를 갖춰 1899년 완공했다. 이곳에서 제공하는 75kW 규모의 전기설비로 한성의 전차는 안정적으로 운영됐다.

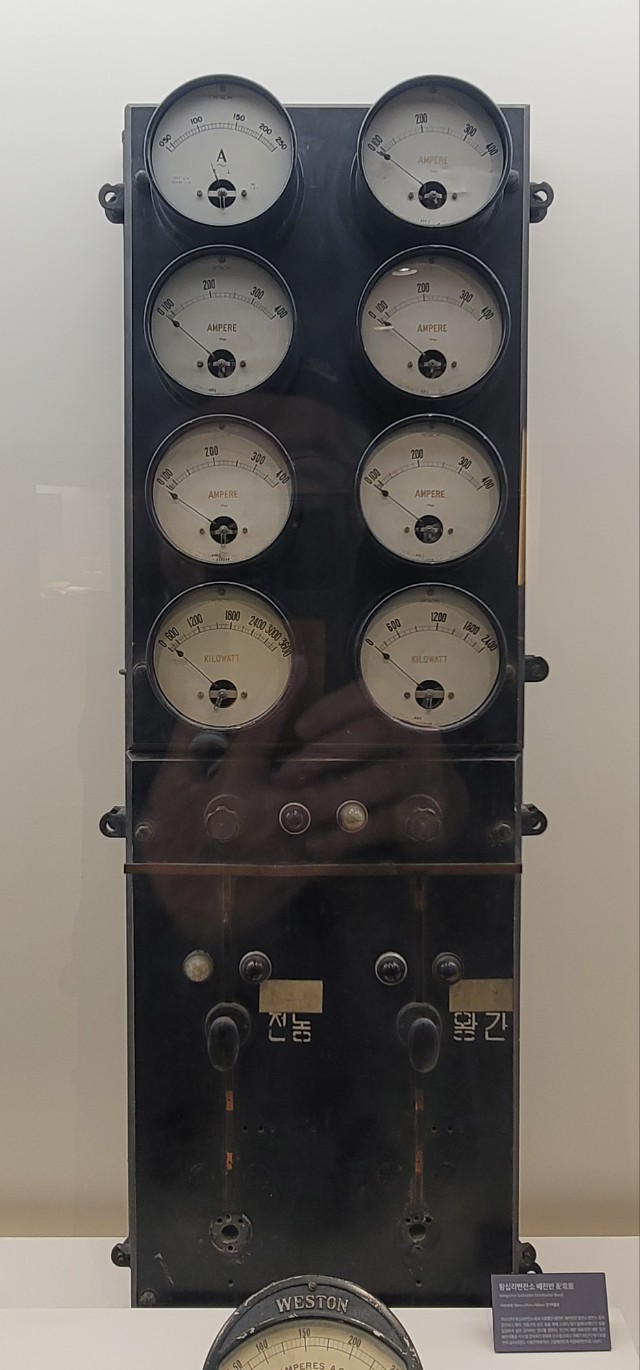

왕십리변전소 배전반 配電盤

1930년대 / 58㎝ × 27㎝ × 160㎝ / 전기박물관

1930년대 왕십리변전소에서 사용했던 배전반. 배전반은 발전소 · 변전소 등의 운전이나 제어, 전동기의 운전 등을 위해 스위치 · 계기 · 릴레이 (계전기) 등을 일정하게 넣어 관리하는 장치를 말한다. 전기의 배분 · 개폐 · 안전 · 계량 등의 배전계통을 지시 및 감독하기 위하여 각 수용소마다 개폐기 · 차단기 · 계기 등을 판에 설치하였다. 사용 전력에 따라 고압배전반과 저압배전반으로 나뉜다.

발전소 배전반 전압계

1903년 / 높이 245㎜, 폭 235㎜, 길이 120㎜ / 미국, General Electric Co.

전압을 재는 계기로서, 이 전압계는 한성전기 동대문발전소 증설 (125kW, 1901년 4월)때 사용한 것이다. 전압 감시용 계측기로 발전소 배전반에 설치되었던 것을 개량 (1902년)하여 1903년 생산한 것이다.

발전소 배전반 전류계

1901년 / 지름 24㎝ / 미국, Weston

전류의 강도를 재는 계기. 우리나라 전력사업 초기에 동대문발전소나 마포, 용산발전소 등에서 출력감시용으로 설치되었던 전류계와 비슷한 계측기이다.

발전소 배전반 전압계

1896년 / 17.5㎝ × 17.5㎝ × 7㎝ / 미국, Fort Wayne Electric Co.

전압을 재는 계기. 1889년 미국의 전기기사 제임스 (James)가 전압계 케이스를 나무 물결무늬로 디자인하고 청동으로 주조하여 'WOOD' VOLT METER로 특허를 취득하였다. 그는 이 전압계와 차단 스위치를 나무판에 설계한 '발전소제어반시스템' 을 개발하여 1890년 발전소에 보급, 전국적으로 각광을 받았다.

용산발전소

전철 용산선이 새로 부설되고, 공업 관련 기관이 용산으로 대거 옮겨오거나 신설되면서 전기수요는 가파르게 늘어났다. 이에 한성전기는 1903년 용산에 제2발전소, 용산발전소를 건설했다. 지금의 마포대교 북단 원효로 강기슭에 자리잡은 용산발전소는 매킨토시식 250kW 발전기 두 대를 들이고, 숭례문 (남대문) 내에 변전소를 신설했다. 이후로도 여섯 차례에 걸쳐 설비를 증설해 1만 3,000kW의 전력을 확보하면서 우리나라 전기생산의 주역으로 활약했다. 1930년 마포 당인리발전소가 들어선 뒤에는 예비발전소로 전환해 서울 시내의 2대 전원기지로 운영되다가 1938년 1월 17일 문을 닫았다.

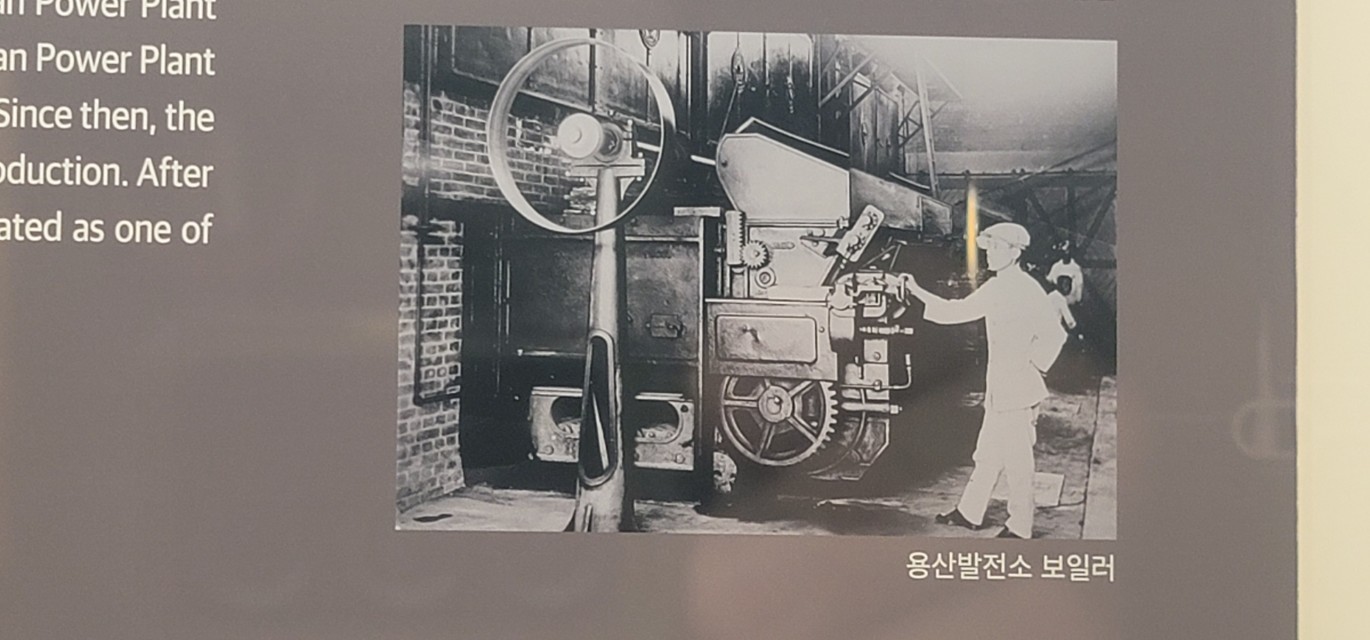

용산발전소, 1903년

용산발전소 발전소 엔진

용산발전소 보일러

동대문발전소 발전기 모형

대한제국

발전기는 전기를 얻는 장치이다. 역학적 힘이나 열 등 외부의 요인으로부터 전기를 얻는데, 주로 엔진 설비와 증기보일러 등에 결합되어 사용되었다. 이 발전기 모형은 전차의 동력을 제공하기 위해 도입된 동대문발전소의 설비이다.

'박물관 기념관 등' 카테고리의 다른 글

| [국립민속박물관 ㅡ 옥외 전시장] 01 (0) | 2025.03.03 |

|---|---|

| [전기박물관] 04 (0) | 2025.02.10 |

| [전기박물관] 02 (0) | 2025.02.09 |

| [전기박물관] 01 (0) | 2025.02.08 |

| [한양도성 혜화동 전시 · 안내센터] (0) | 2025.01.16 |