[한양도성 혜화동 전시 · 안내센터]

옛 서울시장 공관

서울시장 공관은 서울 시내에 얼마 남지 않은 1940년대 목조 건축물이다. 1959년부터 20년간 대법원장 공관으로 4 · 19 혁명재판의 판결문이 작성되는 등 대한민국 사법부의 중요한 역사현장이다. 또한, 1981년부터 2013년까지 33년간 서울시장 공관으로 사용되면서, 시민들과 열띤 토론이 이루어지는 등 24시간 잠들지 않는 행정이 이루어진 서울시 역사의 일부이기도 하다.

한양도성 혜화동 전시 · 안내센터 (옛 서울시장 공관)

관람안내

관람시간 오전 09시 30분 ~ 오후 5시 30분 (자유관람)

해설관람 오전 10시, 오후 2시, 오후 3시 30분 (서울시 공공예약시스템, 현장접수)

휴관일 매주 월요일, 1월 1일, 설, 추석

관람료 무료

주소 : 서울특별시 종로구 창경궁로35길 63 (혜화동 27ㅡ1)

TEL. : 02ㅡ766ㅡ8520 ~ 1

한양도성과 혜화문

혜화동은 한양도성의 동북문인 혜화문 (동소문)에서 유래되었다. 혜화문은 원래 지금의 창경궁로에 있었는데 일제강점기인 1928년 문루가 철거되고 1938년 석축마저 헐렸다. 혜화문 자리에는 도로가 개설되었고 현재의 혜화문은 1994년 지금의 위치에 복원되었다.

신한양도성도 新漢陽都城圖

예술총감독 임근우 화백

259 × 162㎝

Mixed Media, 2015

신한양성도는 한양도성의 총길이 18.627㎞를 의미하는 18,627명의 내외국인이 한양도성의 세계문화유산 등재를 염원하는 메시지를 담아 제작한 시민참여형 작품이다.

이 작품에 부착된 아크릴 블록 (18 × 18.627㎜)은 도성 축성 기록이 새겨진 각자성석 (刻字城石)을 상징하며, 아크릴 블록의 총 수는 18,627개로 이루어졌다.

배경의 지도는 조선시대의 수선전도 (首善全圖)이며 종각의 타종소리가 도성 전체로 울려퍼지는 이미지를 시각화한 작품이다.

제1전시실 한양도성과 혜화문

주요 전시물

한양도성의 축성, 도성삼군문분계지도, 도성도, 공소문도, 순성놀이 기록, 지도로 보는 한양도성, 모형지도, 혜화문의 훼철과 복원

혜화동 주변 모형지도

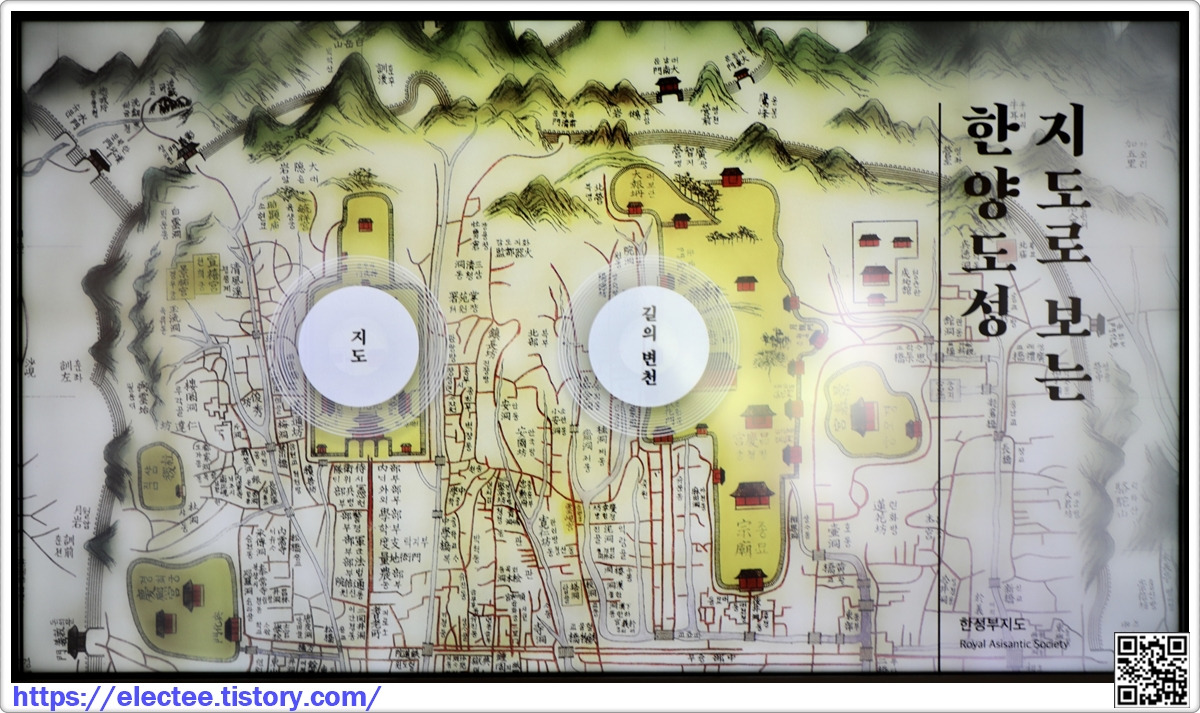

지도로 보는 한양도성

한양도성과 혜화문

조선왕조를 건국한 태조 이성계가 도읍을 한양으로 정하고 그 경계를 따라 쌓은 성벽과 성문들, 백악산, 낙산, 남산, 인왕산의 지형을 따라 아름답게 굽이치는 한양도성은 600여 년의 세월 동안 서울 시민의 삶과 맞닿아 있었다. 한양도성 주변을 돌며 서울의 아름다운 경치를 즐기는 순성놀이의 전통이 오늘날까지 이어지고 있고, 성곽과 주변 마을에서도 저마다의 다른 풍경과 이야기를 만들어왔다. 한성부의 동북쪽에 자리한 혜화문은 조선시대와 일제강점기부터 현재에 이르는 훼손, 중건, 훼철, 이전 복원의 역사를 고스란히 담고 있다.

도성삼군문분계지도 都城三軍門分界之圖

서기 1751

소장처 : 서울대학교 규장각한국학연구원

유물형태 : 그래픽

『어제수성윤음』에 수록된 지도이다.

원본의 세 배 크기로 확대한 후 이해를 돕기 위하여 국문을 병기하였다.

한양도성은 전쟁을 목적으로 산 위에 쌓은 요새가 아니라 조선왕조를 상징하고 수도 한성부의 도시 공간을 관리하기 위하여 쌓은 도시 성곽이다. 왕조의 중심인 궁궐과 종묘를 보호하고 도시의 안과 밖을 엄격히 구별하면서 사산 (四山)의 능선을 따라 축조되었다. 영조는 1751년 (영조 27)에 백성을 위하는 마음으로 금송 (禁松), 준천 (濬川), 수성 (守成)으로 이어지는 도시 관리정책을 담아 「어제수성윤음」을 반포하였다. 한양을 둘러싸고 있는 사산의 숲, 도시의 물길, 도성의 방어가 한몸같이 긴밀한 관계임을 인식하면서 이제까지 '왕의 공간' 으로 여겼던 수도를 '사민 (士民)과 함께 하는 공간' 으로 선언하였다. 아울러 한양 도성을 세 구간으로 나누고 도성의 방어와 관리를 맡은 훈련도감, 금위영과 어영청의 삼군문에서 관리하도록 <도성삼군문분계지도>에 표시하였다.

글. 송인호

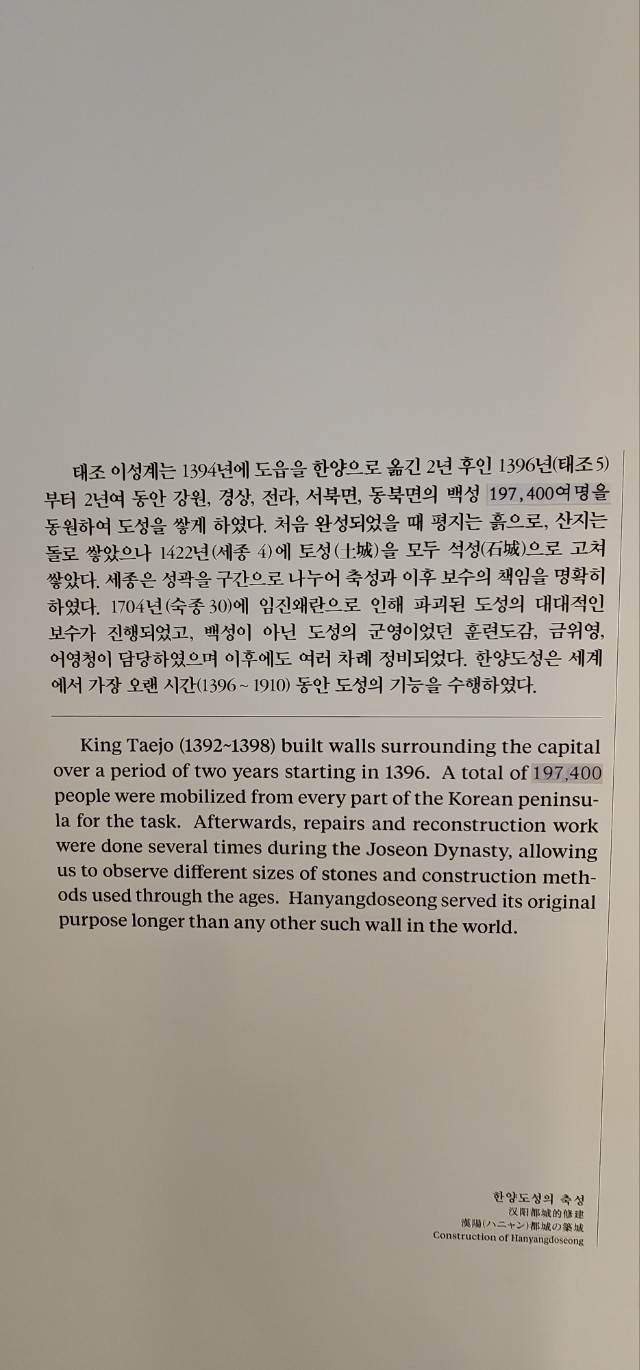

한양도성의 축성

태조 이성계는 1394년에 도읍을 한양으로 옮긴 2년 후인 1396년 (태조 5)부터 2년여 동안 강원, 경상, 전라, 서북면, 동북면의 백성 197,400여명을 동원하여 도성을 쌓게 하였다. 처음 완성되었을 때 평지는 흙으로, 산지는 돌로 쌓았으나 1422년 (세종 4)에 토성 (土城)을 모두 석성 (石城)으로 고쳐 쌓았다. 세종은 성곽을 구간으로 나누어 축성과 이후 보수의 책임을 명확히 하였다. 1704년 (숙종 30)에 임진왜란으로 인해 파괴된 도성의 대대적인 보수가 진행되었고, 백성이 아닌 도성의 군영이었던 훈련도감, 금위영, 어영청이 담당하였으며 이후에도 여러 차례 정비되었다. 한양도성은 세계에서 가장 오랜시간 (1396 ~ 1910) 동안 도성의 기능을 수행하였다.

도성도 都城圖

시기 : 17세기 말

소장처 : 서울대학교 규장각한국학연구원

유물형태 : 복제

조선 영조 (1724 ~ 1776) 시대에 만들어진 <조선강역총도>에 포함된 <도성도>이다.

<조선강역총도>는 <고구려강역총도>를 비롯한 이전 시대의 강역도와 제작 당시 조선의 지역별 지도 등이 세 묶음의 두루마리로 구성되어 있다.

<도성도>는 청계천을 중심으로 도성의 모습을 간략하게 담은 지도로, 채색이 아름답고 현재 남아 있는 도성도 중 상당히 오래된 것이다.

혜화문의 문루가 없는 것으로 보아 1744년 이전의 모습은 그린 것으로 추정된다.

순성의 기록들

조선시대에는 한양도성을 따라 걷는 풍습이 있었는데 이를 순성 (巡城)이라고 한다. 초기의 순성은 치안 유지를 위한 왕명에서 시작되었으나 「경도잡지」가 기록된 18세기에 와서는 풍류의 개념으로 확장되었다. 여러 문학작품에 등장하는 순성에 관한 문장들에서 도성은 삶의 공간으로 묘사되어 있다. 사람들은 성곽을 따라 돌며 경치를 즐기고 소원을 빌기도 하였다. 이러한 순성의 전통은 일제강점기 때에도 이어졌는데, 여러 신문기사와 순성 모집 광고를 통해 확인할 수 있다.

자문. 허경진

한경지략

작가 : 유본예 (추정)

시기 : 18세기 말 (추정)

소장처 : 서울대학교 중앙도서관

유물형태 ; 복제

"대략 40리 되는 도성 둘레를 돌며 성 안팎의 꽃과 버들을 구경하기를 사람들이 즐겨 한다.

이른 새벽에 시작하면 저녁 종이 칠 무렵 마칠 수 있는데 산길이 험하고 힘들어 되돌아오는 이도 있다."

「한경지략」은 정조 (1776 ~ 1800) 때 조선의 도읍지인 한성부 성곽, 궁궐, 산천, 고적 등의 모습과 발자취를 기록한 책이다.

저자는 유득공 (柳得恭)의 아들 유본예 (柳本藝 1777 ~ 1842)로 추정된다.

운양집 雲養集

작가 : 김윤식 金允植

시기 : 19세기 말

소장처 : 국립중앙도서관

유물형태 : 복제

"5월 20일 송동에 앵두가 익었다기에 윤옥거와 다시 순성하기로 약속하고 운가 심기택을 데리고 함께 연사를 찾아갔더니 동촌이 여러 친구들도 와서 모였다."

『운양집』은 조선 말기 개화파 관료이자 문장가인 김윤식 (金允植 1835 ~ 1922)의 글을 모은 시문집이다. 성곽을 따라 산책하다가 혜화문 근처 송동으로 친구의 집을 찾아가는 모습을 그리고 있다.

근대까지 이어진 순성놀이

일제강점기의 순성 관련 기사 및 모집광고 모둠

城頭日出已崇朝。行到仁王霧未銷。 花擁朱門通象魏。烟圍粉堞露華譙。

卽看嶽北三淸近。笑指終南十里遙。 欲識神京眞面目。更敎身在此山椒。

海翁詩藁 卷一

[巡城日 口號示徐鳳瑞] 一首

洪翰周

성머리에 해가 올라 이미 아침 밝았는데

인왕산에 이르러 보니 안개 아직 걷히지 않았네.

꽃이 붉은 문 에워싸 궁궐에 통하고

연기가 성첩을 감도니 이슬 다락에 빛나네.

북악을 바라보니 삼청동이 가까워

남산을 가리키며 십리 멀다고 웃네.

한양의 진면목을 알려고 하면

이 몸으로 하여금 이 산에 있게 하소.

해옹시고 권1

「순성하는 날 시를 읊어서 서봉서에게 보이다.」

2수 가운데 제1수

홍한주

사도세자의 사당, 경모궁

창경궁 동쪽에는 함춘원이라는 후원이 잇었는데, 바로 이곳에 사도세자를 기리는 사당이 있었다.

1784년, 정조는 아버지 사도세자의 위패가 있는 사당의 이름을 경모궁으로 바꾸어, 아버지를 향한 애틋한 마음을 표현하였다.

백동수도원의 창설과 이전

1909년, 독일에서 파견된 선교사들이 혜화문 옆 백동에 "백동수도원" 을 창설하였다.

"기도하고 일하라" 를 신조로 삼았던 백동수도원에는 예배당 뿐만 아니라 철공소, 학교, 과수원 등이 자리하고 있었다.

1927년, 백동수도원이 원산 인근의 덕원으로 이전하게 되었다.

도성 안에서 바라본 혜화문

시기 : 1927

소장지 : 국립중앙박물관

서울 주변 성곽 옛 모습 복원

동아일보 1975년 1월 20일 6면

서울시가 한양도성의 성곽 10.88㎞를 복원하고 광희문과 숙청문의 문루와 석축도 해체, 복원하기로 했다는 내용의 기사로, 조선 왕조 19대 왕인 숙종조 이후 처음있는 대대적인 성곽 보수공사라고 밝히고 있다.

서울시에서는 1961년 창의문 동쪽 성벽 보수를 시작으로, 창의문 ~ 인왕산 구간 보수 (1963년), 숭례문 복원 (1965년), 광희문 이전 복원 (1975년), 숙정문 복원 (1976년)에 이어 1994년 혜화문을 이전 복원 공사를 진행하였다.

서울입체전경도

시기 : 1962

소장처 : 서울역사박물관

<서울입체전경도>는 1962년에 발행된 여행안내용 지도로, 여행자를 위해 필요한 지역정보와 교통정보 등을 간략하게 도식화하였다. 전차 노선과 기차역, 중앙청, 청와대, 여의도 비행장을 비롯하여 주요 노선과 지명 등을 알기 쉽게 적어 놓았다. 도성 안과 용산 및 영등포 지역을 조감도처럼 그리고, 그 양 옆과 여백에는 9개 구청별 동명과 긴급전화란 및 새로 편입될 동명 등을 안내하였다.

경성안내도

시기 : 1930년대 후반

소장처 : 서울역사박물관

1899년 (광무3)에 고종 황제 (1852 ~ 1919)에 의해 전차가 대한제국에 수입되었다. 서대문 ~ 청량리 간 전차 노선이 개통되고 40년이 지난 1939년에 창경원 ~ 혜화정 구간을 추가하였고, 1936년 대경성계획에 따라 돈암지구 토지구획정리사업이 시행되면서, 1941년에는 철거된 혜화문 자리를 지나 돈암정까지 노선이 연장되었다. 해방 후에도 서울 시민의 주요 교통수단이었던 전차는 교통량의 증가와 시내버스의 보급으로 1968년 11월에 운행이 전면 중단되었다.

창경원 담 넘어 보며 동소문행 전차

황소걸음으로 초운전

동아일보 1939년 4월 15일 2면

""동소문 네거리요," "종로 오정목, 돈암정 갈아 타십시오." 첫날이라 차장의 안내하는 소리조차 어색한 것 같다.

플렛트홈에는 상당한 사람이 모아섰다. (후략)"

동소문 (혜화문)이 철거되고 연장된 전차 노선은 운행한 첫 날의 전차 안 풍경을 묘사한 기사이다. 1939년에는 경성고등상업학교까지 노선이 개통되었고, 이때 혜화동 로터리가 들어섰다.

조선은행권

최초발행 : 1914 ~ 1915

소장처 : 한국은행

일제강점기 중 1914 ~ 1915년에 조선총독부인쇄국에서 인쇄한 조선은행권은 1원, 5원, 10원, 100원의 4종이다. 1928년 당시 쌀 한 가마니의 가격은 약 17원 (현재 원화 기준)이었다.

100원권은 1950년에, 나머지 권종은 1953년에 각각 유통이 정지되었다.

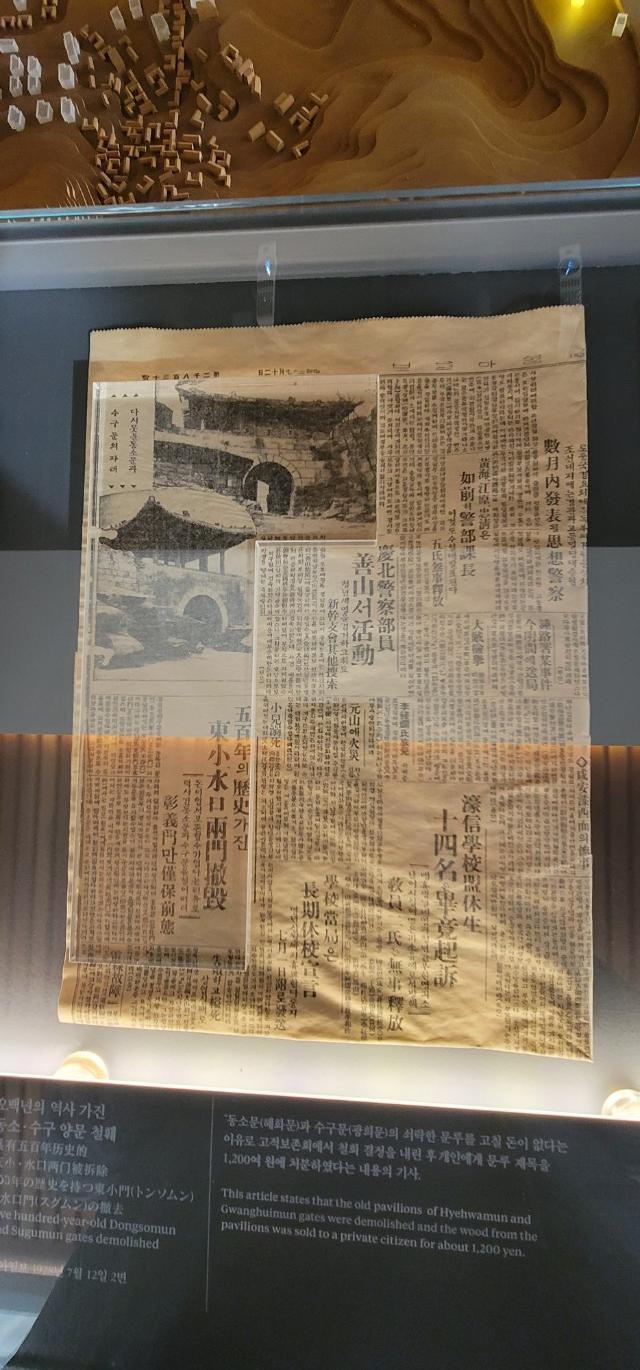

오백년의 역사가진 동소 · 수구 양문 철훼

동아일보 1928년 7월 12일 2면

"동소문 (혜화문)과 수구문 (광희문)의 쇠락한 문루를 고칠 돈이 없다는 이유로 고적보존회에서 철회 결정을 내린 후 개인에게 문루 재목을 1,200여 원에 처분하였다는 내용의 기사.

조선총독부 고시 경성시구 계획 개정

동아일보 1925년 5월 29일 1면

"대정원연십일월육일고시제칠팔호경성시구개수예정계획노선표중여좌히개정한다.

일. 제십이 혜화문에서중앙시험소부근에지하는노선십간을십이간으로개함.

일. 제십육 경복궁전광장에서내자동에지하는노선십간을십이간으로개함.

일. 제사십칠 적선동에서궁정동경하야청운동에지하는폭원십간을십이간으로개함."

혜화문의 문루가 철거되기 전인 1925년 기사에는 혜화문 근처의 도로를 10간에서 12간으로 확장한다는 내용이 실려 있다. 경성시구개수계획은 조선총독부가 1912년에 발표한 시가지 정비계획으로 1930년대 초까지 지속적으로 추진되었다.

옛 혜화문 현판

시기 : 1744

소장처 : 국립고궁박물관

한양도성의 동북문인 혜화문은 함경도와 강원도로 이어지는 관문이었다. 동북쪽의 작은 문이라 하여 동소문이라 불렀으며, 소청문이라고도 하였다. 임진왜란 때 소실되었다가 1744년 재건된 문루에는 당대의 명필 조강이 (趙江履)가 '혜화문' 이라고 쓴 현판이 걸려 잇었다.

홍예의 천장에는 봉황을 그려 놓았는데, 주변 지역이 새들에 의한 농사 피해가 심하여 이를 막기 위함이라고 알려져 있다.

혜화문의 훼철과 복원

500여 년의 역사를 가진 혜화문은 1928년 유지 예산이 부족하다는 이유로 문루가 훼철되었고, 1938년에는 전차 노선 확장을 위해 홍예까지 완전히 철거되었다. 1945년 해방과 함께 일제강점기와 급격한 근대화 과정에서 훼손된 문화재 보수 및 복원 작업이 시작되었다. 혜화문은 완전히 철거되고 50여 년이 지난 후 1992년 복원을 시작하여 1994년에 원래 자리에서 북서쪽으로 13m 떨어진 현 위치에 다시 지어졌다.

1396 홍화문 건립

1511 혜화문으로 개칭

1744 혜화문 홍예 및 문루 중건

1928 문루 철거, 재목 매각

1938 홍예 철거

1994 이전 복원

지도로 보는 한양도성

18세기 중반부터 1960년대까지 제작된 지도 모둠이다.

조선시대의 지도는 제작 목적에 따라 담고 있는 정보와 표현 방법이 각기 달랐다.

내사산과 외사산으로 둘러싸인 도성의 내부부터 점차적으로 도성 주변까지 묘사의 범위가 확대됨을 통해 수도 한양의 인식 범위가 확장되어 갔다는 것을 확인할 수 있다. 또 일제강점기와 그 후에 제작된 근대 지도를 통해서는 도로와 물질의 변화와 더불어 근대도시로서의 모습을 갖춰 나가는 과정을 살펴볼 수 있다.

자문. 양보경

'박물관 기념관 등' 카테고리의 다른 글

| [전기박물관] 02 (0) | 2025.02.09 |

|---|---|

| [전기박물관] 01 (0) | 2025.02.08 |

| [이성자 화실 건물 '은하수' 佛 주목할 현대건축 지정] (4) | 2024.10.18 |

| [간송미술관 내일 재개관] (0) | 2024.09.23 |

| [서소문성지역사박물관] 04 (0) | 2024.09.02 |